El club de los poetas ebrios

Moscú-Petushkí es una prueba evidente de que pese a la represión y la censura, la literatura rusa no dejó de estar viva en la extinta Unión Soviética

El alcohol es como el amor. El primer beso es magia; el segundo, intimidad; el tercero, rutina. Después de eso lo único que hacemos es desvestir a la muchacha.

Raymond Chandler, El largo adiós.

Aunque tengo una aversión visceral a cualquier forma de alcohol, en estos últimos días he estado pensando en lo poco que nuestra literatura y en general las otras manifestaciones artísticas han reflejado la afición de los cubanos al trago (durante mi niñez, allá lejos y hace tiempo, se le llamaba, sorpréndanse, chuparle el rabo a la jutía: dudo que para las nuevas generaciones la frase posea algún sentido, pues esos simpáticos y tímidos animalitos se extinguieron hace décadas).

Tras un buen rato de exprimir mi memoria, logré resucitar algunos ejemplos. Uno es la escena de la borrachera en el segundo cuento del filme Lucía. En la pieza teatral Andoba, hay un personaje secundario llamado Benito, que cuando los vecinos del solar lo increpan por llegar pasado de tragos, les expresa: “La gente dice que Benito es un borracho, que las mujeres lo dejan por la bebida, pero nadie dice que tengo un corazón más grande que La Habana, que estoy enfermo y solo”. A lo largo de las páginas de esa celebración de la noche habanera que es Tres tristes tigres, los personajes consumen unos cuantos mojitos y daiquirís. Y cómo no, está aquella canción del grupo Sierra Maestra, cuya letra dice: “Dame un traguito ahora, cantinerito,/ dame un traguito ahora que nadie mira…”. Seguramente muchos lectores pueden citar otros ejemplos, pero sólo vendrán a confirmar lo que trato de decir.

Cuando señalo esta carencia temática estoy hablando de obras que se adentren en los misteriosos y terribles laberintos de la adicción al alcohol. Para entendernos, me refiero a libros similares a Bajo el volcán, de Malcolm Lowry, La leyenda del Santo Bebedor, de Joseph Roth, Notas de un viejo indecente, de Charles Bukowski, Las botellas y los hombres, de Julio Ramón Ribeyro, Abluciones, de Patrick deWitt, Las obras infames de Pancho Marambio, de Alfredo Bryce Echenique. Y en el campo cinematográfico, a películas como Días de vino y rosas, de Blake Edwards, Leaving Las Vegas, de Mike Figgis, Barfly, de Barbet Schroeder, El Dorado, de Howard Hawks, El fuego fatuo, de Louis Malle, Mi nombre es Joe, de Ken Loach, Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto, de Agustín Díaz Yánez, El ángel ebrio, de Akira Kurosawa, Julia, de Erick Zonca, El gran calavera, de Luis Buñuel.

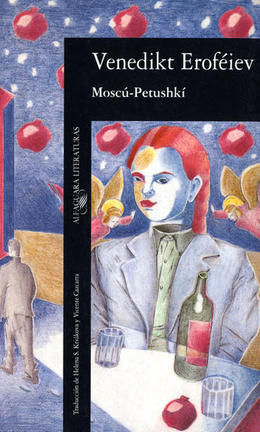

Todo esto viene a cuento porque hace pocos días leí una breve nota sobre la salida en España de Moscú-Petushkí (Marbot Ediciones, Barcelona, 2010). En realidad, es la segunda edición de un libro que la Editorial Alfaguara ya había publicado en 1991, con la misma traducción. Entonces no tuvo entre los lectores la acogida que merecía, aunque sí logró a nivel crítico eso que en francés se llama un succès d´estime. En la contraportada de aquella primera edición se decía que Moscú-Petushkí es la novela más insólita y divertida del panorama literario ruso. Que debido a su fuerte carga crítica, estuvo veinte años sin publicarse en la extinta Unión Soviética, lo cual no le impidió ser una de las obras más difundidas clandestinamente. Y que es considerada la obra maestra de Venedikt Eroféiev (1938-1990), uno de los escritores más geniales y malditos del siglo pasado.

Pero antes de ocuparme de esa novela, pienso que es necesario que me refiera en pocas palabras al contexto en donde se escribió. Supongo que casi todo el mundo considera que beber tiene el mismo significado en todos los países del mundo. No sé en cuántos de ellos esta regla se aplica, pero al menos en la sociedad rusa ese hábito posee características distintivas que no creo que se den en otros sitios. Para comenzar, conviene anotar que en Rusia tomar siempre ha estado asociado con los sentimientos religiosos. Tal idea tiene, por cierto, puntos de contacto con algo que opinaba Malcolm Lowry, para quien “la agonía del ebrio encuentra su más exacta analogía poética en la agonía del místico que ha abusado de sus poderes”.

Aunque su origen aún no está muy claro (se lo disputan Polonia y Rusia), se cree que el vodka fue inventado por monjes. Nikolai Leskov escribió en 1879 un cuento titulado “Chertagón”, en el cual un señor va a un convento. Allí unas monjas le dan una bebida que lo deja inconsciente y le hace salir los demonios de su cuerpo. Es decir, es una suerte de purificación, de purgación del alma profundamente pecadora. El narrador aclara que “se trata de algo que sólo puede presenciarse en Moscú, y eso, teniendo mucha suerte y buenas aldabas”. No resulta casual por eso que en Rusia sea una costumbre muy popular el tomar vodka tras una visita a los baños de vapor. Si esto último purifica el cuerpo, lo otro sirve para purificar el alma.

Beber vodka es asimismo un ritual e incluso tiene su propio sistema de respiración. Es usual que los tomadores se reúnan en grupos de tres, lo que ha llevado a algunos a afirmar que constituyen la versión rusa de la Santísima Trinidad. Por otro lado, la historia de Rusia es inseparable de la historia de la producción y el consumo de vodka. La gente, por ejemplo, puede identificar las distintas épocas de acuerdo al precio de esa bebida. Si en una conversación alguien dice que determinado hecho ocurrió cuando el vodka costaba 3 rublos y 60 copecas, los demás saben a qué etapa corresponde. Asimismo la caída de Mijaíl Gorbachov fue precipitada cuando introdujo unas impopulares medidas que restringían la venta de alcohol en lugares públicos. Su sucesor, Boris Yeltsin, conocido por su adicción etílica, demostró ser mucho más comprensivo con el espíritu de la nación.

Y ya que mencioné el ritual vinculado al consumo de vodka, existió uno sumamente curioso que los tomadores practicaron desde el siglo XIX hasta la década de los 60 del XX, es decir, los mismos años cuando Eroféiev redactó su novela. Se llamaba “Un viaje de Moscú a San Petersburgo” y su nombre es una inversión del título de Un viaje de San Petersburgo a Moscú, un clásico del siglo XVIII escrito por Alexander Radishev. ¿En qué consistía? En que los participantes debían tomar un tren, bajarse en cada una de las estaciones ferroviarias que hay entre las dos ciudades y beberse allí un vaso de vodka. El número de estaciones que existen en el trayecto es bastante grande, de modo que eran pocos los que podían hacerlo hasta el final.

Un libro de una originalidad poco común

Eroféiev conocía evidentemente esa curiosa tradición e incluso es probable que alguna vez se sumara a ella. Esto se puede afirmar porque construyó su novela a partir de esa estructura. Viénichka Eroféiev, el narrador y protagonista, emprende un viaje en tren que lo ha de llevar desde la estación de Kursk hasta la de Petushkí, a unos 130 kilómetros de Moscú. Durante todo el trayecto desciende en las estaciones y no bebe de la reserva que lleva en una maleta, junto con un par de bocadillos y las golosinas que compró para su hijo. Desde las primeras páginas nos damos cuenta de que es un curda compulsivo e incorregible, para el cual sólo existen dos condiciones: estar ebrio o estar en resaca. El estado en que se halla al iniciar el viaje lo ilustra él mismo al expresar: “Como es natural, ustedes me preguntarán: ¿Y qué bebiste después, Viénichka? Pero me es imposible contestar porque ni yo mismo sé muy bien lo que bebí. Recuerdo que bebí dos vasos de Ojótnichia en la calle de Chéjov. Sin embargo, ¿es posible que recorriera toda la ronda de Sadóvoe sin beber nada? Claro que no. Eso quiere decir que aún bebí algo más”. (Es irónico que el narrador mencione a Chéjov, quien al igual que Tolstoi era conocido porque repudiaba el alcohol. En una de sus cartas se puede leer este comentario: “El ruso es un cerdo: si le preguntan por qué no come carne ni pescado, lo achaca a la ausencia de transporte. Sin embargo, se encuentra vodka hasta en los pueblos más apartados de Rusia, y en la cantidad que a usted le plazca”.)

Como buen borracho, Viénichka es un alquimista nato y sabe preparar cocteles con los ingredientes más improbables. Llevan nombres tan insólitos como “Beso a la fuerza”, “Lágrima de chica Komsomol”, “Bálsamo de Cannan”, “Beso de tía Klava”, “Lágrima” y “Entrañas de hijoputa”. Este último, según él, “no es una bebida, es música celestial”. Se prepara a base de cerveza de Zhigulí, champú Sadko, loción anticaspa, cola de contacto, líquido para frenos e insecticida para insectos pequeños. “Todo ello, mezclado con tabaco de cigarro puro, ha de mantenerse en reposo una semana. Luego, puede servirse”.

El protagonista de la novela, que está construido con muchos elementos autobiográficos del autor y que se llama igual que él (Viénichka es uno de los diminutivos de Venedikt), trabajaba como obrero en el tendido de cables. Acaba de ser despedido por haber enviado a su jefe unos gráficos en los que trata de establecer relaciones entre la productividad de sus compañeros y el consumo de alcohol. Ante esa situación, se abandona a una interminable borrachera en la que tiene una serie de alucinaciones. Al final de la novela se halla de nuevo en Moscú, sin haber puesto un pie en el destino de su periplo. Allí cuatro desconocidos lo persiguen, lo golpean y le clavan en la garganta una lezna, un destornillador o alguna otra cosa. El libro concluye de este modo: “No sabía que existiera en el mundo un dolor tan agudo. Me doblé de sufrimiento. Una densa y roja «iu» se instaló en el interior de mis ojos y allí se puso a danzar. Desde entonces no he recobrado el conocimiento, ni lo recobraré nunca”.

En la larga perorata de curdo que es Moscú-Petushkí, Viénichka habla consigo mismo y también con Dios, los ángeles, la esfinge. En el tren viajan además otras personas, un grupo de ciudadanos comunes y de extracción popular, todos borrachos perdidos como el narrador. Con ellos este sostiene diálogos tan delirantes como el que a continuación reproduzco:

“- Dice Iván Bunin que la gente pelirroja enrojece cuando bebe…

- Bueno, ¿y qué?

- ¿Cómo que «y qué»? ¡Pues que Kuprín y Máximo Gorki bebían hasta caerse de culo…!

- Maravilloso. ¿Y qué más?

- ¿Cómo que «y qué más»? ¿Cuáles fueron las últimas palabras de Antón Chéjov antes de morir? Pues dijo: Ich sterbe —que quiere decir «me muero». Y luego añadió: «Servidme champán». Y sólo se murió después de beber.

- ¿Y…?

- Friedrich Schiller no sólo no se podía morir sin beber champán sino que ni siquiera podía vivir. ¿Sabe cómo escribía? Pues metía los pies en un baño helado, se servía champán y escribía. Trasegaba una copa y ya tenía hecho un acto de una tragedia. Trasegaba cinco copas y ya tenía hecha una tragedia entera de cinco actos.

- Bueno, bueno, bueno. ¿Y…?

Me lanzaba sus pensamientos igual que el triumphator arrojaba sus monedas de oro. Y yo a duras penas lograba cogerlo a tiempo. «¿Y…?»

- Y Nikolai Gógol…

- ¿Qué le pasaba a Nikolai Gógol?

- Cuando visitaba a los Aksákov siempre pedía que le pusieran una copa especial, de color rosa…

- ¿Y bebía en una copa de color rosa?

- Sí. Bebía en una copa de color rosa.

- ¿Y qué es lo que bebía…?

- ¡Quién sabe…! Bueno, ¿qué es lo que se puede beber en una copa de color rosa? Está claro que vodka…”.

Hay quienes afirman que Moscú-Petushkí es la obra más innovadora escrita en Rusia durante la etapa soviética. Personalmente, suelo evitar los juicios absolutos, pues por lo general son excluyentes. En todo caso, es un libro de una originalidad poco común, no sólo dentro de la literatura de su país. Humorístico y trágico, devastador y luminoso, refinado y provocadoramente grosero, pocos autores han sabido combinar esos ingredientes de manera tan lograda. En sus páginas se diserta sobre el alcohol, la sociedad, la política, la filosofía, la historia, las penas de amor, la cultura, el sentido de la vida. En su prosa los insultos y denuestos aparecen en medio de monólogos y diálogos llenos de referencias religiosas y literarias, que introducen al lector en un verdadero universo cultural. Pese a tratar un tema de tal dureza, la novela de Eroféiev tiene además el gran mérito de ser enormemente divertida. Nada que ver con el borrachismo triste y autocompasivo de Lowry.

Lejos de ser un personaje vil o despreciable, el protagonista de Moscú-Petushkí resulta entrañable e hilarante. Viénichka toma no porque le guste especialmente, sino para escapar de una realidad tan aplastante como la de los primeros años de Leonid Brezhnev, que supusieron el fin del intento de reforma y apertura que trató de sacar adelante Nikita Jrushov. Demuestra además que es un hombre educado y con una inteligencia considerable. Encarna al pueblo ruso durante una etapa de grisura, represión y estancamiento, en la cual acudir al vodka era el único modo de diluir una existencia miserable y desesperanzada. En opinión de Natasha Bogdanova, lo que convierte la novela en una obra maestra es la profunda penetración en el alma del pueblo ruso y el retrato casi arquetípico de la sociedad soviética.

Todo eso puede explicar, en parte, por qué el libro de Eroféiev fue, junto con El maestro y Margarita de Mijaíl Bulgákov, la novela más leída y popular en la antigua Unión Soviética. Eso la llevó a convertirse en una obra de culto y bastó para lograr la beatificación de su autor. Esa circulación fue posible gracias al sistema de samizdat, las autoediciones clandestinas que permitieron que decenas de obras pudieran ser leídas por los rusos. Sólo así estos tuvieron acceso a la novela de Eroféiev, terminada, como él precisa al final, en el otoño de 1969. Entonces, lo mismo que en décadas anteriores, mantener la libertad personal, defender la individualidad era, como ha comentado Vicente Cazcarra, uno de los traductores de Moscú-Petushkí, punto menos que imposible en la Unión Soviética, y llevaba inexorablemente a la marginación social y la autodestrucción. Fue ese el camino por el cual optó Eroféiev, y su ejemplo de autenticidad y valentía hizo que muchos intelectuales rusos de los 60 y los 70 se reconocieran en él. Fue expulsado de la Facultad de Filología donde estudiaba, por no asistir al entrenamiento militar obligatorio. Entre 1958 y 1975 vivió sin el permiso necesario para residir en Moscú. Debido a eso, durante esos años vivió en ciudades de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y Lituania, donde realizó trabajos poco cualificados y mal pagados, entre ellos el de tender cables. Su novela no pudo editarse en Rusia hasta 1989, durante la etapa de la perestroika, cuando ya estaba publicada en varios idiomas (hoy las traducciones llegan a 30).

En el año 2008, cuando Venedikt Eroféiev hubiera cumplido 70 años, en Moscú se le rindió un homenaje, que contó con la fanfarria de la banda de la policía municipal. Entonces se inauguró una estatua en la que se ve a un Eroféiev vacilante, con una mano apoyada en un muro mientras que con la otra sostiene su célebre maleta, cargada de botellas. Ese día además varios centenares de admiradores abordaron el tren hacia Petushkí. A lo largo del trayecto leyeron poemas, cantaron acompañados de acordeones y guitarras y, faltaría más, se pusieron ciegos de beber vodka.

© cubaencuentro.com