El gran país de los poetas muertos (II)

A partir de hechos reales, Robert Littell ha escrito una estupenda obra de ficción. De la lectura de su novela emerge el retrato de un oscuro período en el que la redacción de un poema llevó a un escritor a la muerte

Con Osip Mandelstam (1891-1938) se da una triste paradoja. Son muchos los que lo consideran la máxima figura de la poesía rusa moderna. Su compatriota Joseph Brodsky afirmó que “fue el poeta ruso más importante del siglo XX”. Otro Premio Nobel de Literatura, el irlandés Seamus Heaney, expresó que “la poesía de Mandelstam es de aquellas que abren brechas a la creación de otros poemas”. Pero su obra no se conoce en su totalidad: una parte desapareció sin que nunca se llegara a publicar.

Eso se debió a dos razones esenciales. Una fue la manera tan particular como Mandestam escribía y que, según su esposa Nadiezhda, se intensificó cuando empezó a ser hostigado y perseguido por el régimen soviético. No trabajaba en una mesa o un escritorio, sino que componía mentalmente sus versos mientras caminaba por la habitación o vagaba por calles y bulevares. Después se los dictaba a Nadiezhda, quien sacaba copias que daba a guardar a amistades de toda confianza. Así fue como se armaron Cuaderno de Moscú y Cuaderno de Voronezh, los libros en los que la poesía de Mandelstam alcanzó el punto más alto. Ese extraño modo de crear lo llevó a comentar: “No tengo letra, porque nunca escribo. Yo soy el único que trabajo con la voz, pero, a mi alrededor, la chusma escribe. ¡Qué escritor del diablo soy!”.

La segunda razón se refiere al contexto político de Rusia en las décadas de los 20 y los 30. Mandelstam simboliza el trágico destino de la generación de escritores y artistas que fueron silenciados por Stalin. En sus últimos años, varios hechos de su vida provocaron la hostilidad del régimen. Como ha comentado Jorge Bustamante García, “su actitud decididamente individualista, su concepto de la vida ajeno a todo colectivismo, y pecados como el de haber abofeteado al escritor oficialista Alexis Tolstói ante numerosos testigos en el Instituto de Escritores de Leningrado; o el ensalzar públicamente la figura de Anna Ajmátova; o el peor de todos, haber escrito poemas satíricos contra Satalin (…), lo llevaron primero al destierro y luego a la muerte”.

Mandelstam fue arrestado en 1934. Cuando él y sus amigos temían lo peor, lo condenaron al destierro en Voronezh, donde pasó tres años. Según se dice, Stalin aceptó de mala gana la petición de Bujarin, quien le argumentó: “Hay que ser cauteloso con los poetas; la historia está siempre de su lado”. En 1937 Mandelstam fue liberado y volvió con su esposa a Moscú. Pero al año siguiente lo detuvieron de nuevo. Esta vez lo enviaron a un gulag en la región del río Kolimá. La muerte le llegó cuando se hallaba en un campo de tránsito hacia Siberia. Años antes, él había ironizado: “No hay que quejarse. Este es el único país que respeta la poesía: matan por ella. En ningún otro lugar ocurre eso”. Además de ser la amorosa amanuense del poeta, Nadiezhda Mandelstam dejó un impresionante registro de aquella tragedia personal y colectiva en Contra toda esperanza. De ese libro Georg Steiner dijo que nada de lo que podamos decir sobre él puede expresar su grandeza.

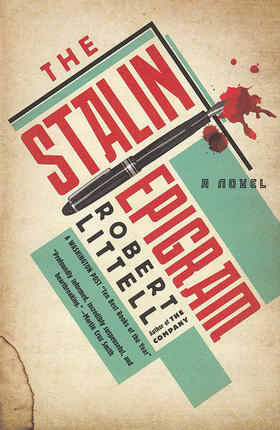

Robert Littell (1935) posee una sólida reputación como autor de bestsellers de buen nivel literario: The Company, The Revolutionist, The Once and Future Spy, The Defective of A. J. Lewinter, Mother Russia. Eso ha hecho que se le llame el John Le Carré norteamericano. Resulta por eso curioso que a los setenta y tantos años haya decidido apartarse de las novelas de espionaje y de la guerra fría, para escribir The Stalin Epigram (Simon & Schuster Paperbacks, New York, 2009, 366 páginas), una obra en la cual ficcionaliza hechos reales vividos por Mandelstam en sus últimos años. Sin embargo, Littell sorprendió a propios y extraños con una novela sobre los poetas de la era estalinista que, para algunos críticos, es la mejor de las escritas por él. Un dato que confirma esa opinión lo constituye el que el diario Washington Post la incluyera en su lista de los mejores libros editados en 2009. Conviene advertir, no obstante, que The Stalin Epigram no es exactamente un libro para leer en la playa o mientras se aguarda la salida de un vuelo. No descansa en ninguna fórmula, sino en la apasionante historia que narra y en la fuerza de su escritura.

Acto de insensatez, pero también de coraje

La novela se inicia en enero de 1934. Mandelstam nunca compartió el entusiasmo de muchos de sus compañeros por la Revolución de Octubre, pero inicialmente tuvo ciertas esperanzas en el régimen bolchevique. Ahora, en cambio, está desilusionado: “Al principio, Dios nos perdone, muchos de nosotros compartimos el optimismo de Maiakovski sobre la Revolución. Los bolcheviques parecían tener una dimensión moral, un hambre de mejorar la suerte de las masas. Pero no contamos con el montañés del Kremlin que trepa por encima de los cadáveres de sus compañeros y llega a la cima de la pirámide antes que ellos. Stalin hace que Calígula, César Borgia, Iván el Terrible parezcan humanitarios”.

En un viaje que hizo a Crimea, Mandelstam fue testigo de los muertos a causa de la hambruna que provocó la colectivización de las tierras. En el aspecto ideológico, era muy idealista y al volver a Moscú le comentó a su amigo Boris Pasternak que hacía falta escribir un poema para revelar la maldad de Stalin. Ingenuamente, pensaba que eso podía ayudar a hacerlo caer. Redactó entonces un epigrama de 16 versos donde plasmó su opinión sobre el dictador. Dado que tanto en la realidad como en la novela significó su sentencia de muerte, me parece pertinente copiar a continuación la excelente traducción a nuestro idioma hecha por el escritor cubano José Manuel Prieto:

“Epigrama contra Stalin”

Vivimos sin sentir el país a nuestros pies,

nuestras palabras no se escuchan a diez pasos.

La más breve de las pláticas

gravita, quejosa, al montañés del Kremlin.

Sus dedos gruesos como gusanos, grasientos,

y sus palabras como pesados martillos, certeras.

Sus bigotes de cucaracha parecen reír

y relumbran las cañas de sus botas.

Entre una chusma de caciques de cuello extrafino

él juega con los favores de estas cuasipersonas.

Uno silba, otro maúlla, aquel gime, el otro llora;

sólo él campea tonante y los tutea.

Como herraduras forja un decreto tras otro:

A uno al bajo vientre, al otro en la frente, al tercero en la ceja, al cuarto en el ojo.

Toda ejecución es para él un festejo

que alegra su amplio pecho de oseta.

Mandelstam sabía que, comparados con la excelsa calidad promedio de sus poemas, aquellos eran unos versos facilones. Pero fue incapaz de resistir la tentación de recitarlos ante unos pocos amigos. Entre ellos estaba Zinaida Zaitseva-Antonova, una joven actriz, hermosa pero tonta, con quien el escritor y su esposa estaban enredados sexualmente, juntos y por separado. Pasternak, Anna Ajmátova y Nadiezhda trataron de destruir y olvidar el poema. Pero una copia manuscrita llegó a manos de la policía secreta. Incluso el propio Stalin se enteró de su existencia.

La redacción de aquel texto fue un acto de insensatez, pero también de coraje. En ese sentido, The Stalin Epigram se puede leer como la historia de la verdad enfrentada a la locura del poder absoluto. Mandelstam fue uno de los pocos escritores rusos de ese período que se negó a rendir pleitesía literaria a Stalin, algo que a este le molestó. En la novela, se muestra su preocupación por obtener un tributo sincero del poeta. Cuando se halla en una celda de la notoria Lubianka, Mandelstam delira e imagina que tiene una larga conversación con el zar del Kremlin. Durante esa escena, este le exige neuróticamente que le diga por qué no puede obtener su monodia. Temeroso de la suerte que pueda correr, Mandelstam le dedicó después un poema (el dato es real: es un texto en tres partes fechado en febrero de 1937). Pero Stalin creyó leer en el mismo cierta crítica sutil y, lo peor de todo, le pareció un mal poema.

Aunque esa conversación solo tiene lugar en la mente de Mandelstam, en la novela de Littell hay otros personajes que tienen contacto real con Stalin. En el capítulo 2 se describe el encuentro que él sostuvo con algunos escritores, y al cual asisten, entre otros, Máximo Gorki y Mijaíl Shólojov. Un joven autor llamado Sergo Saakadze pide permiso para hablar. “Aquí no es necesario pedir permiso para hablar”, lo instruye el Camarada Stalin. “Aquí todos somos iguales”. El joven quiere saber cómo un escritor debe tratar el tema de la colectivización: “Si vamos a ser realistas en la forma, debemos mostrar el caos, el sufrimiento…”. La respuesta que recibe de Stalin es: la colectivización ha tenido un gran éxito, pero cierta dosis de caos y sufrimiento es inevitable. Cuando un gran Estado socialista se propone eliminar la pobreza a gran escala, algunas cosas ocurren. Y los trabajadores de la cultura que tienen la responsabilidad de justificar la colectivización ante las masas, deben anteponer los logros alcanzados al caos y el sufrimiento. Y para concluir, pone como ejemplo a seguir la novela Campos roturados, publicada hace poco por Shólojov.

El joven escritor interviene nuevamente y expone el caso de sus padres, que viven en un pueblo de Ucrania. Pese a ser propietarios de una pequeña parcela, fueron objeto de la más dura represión por los chekistas. Pregunta a Stalin por qué no fueron exonerados de la expropiación y de la colectivización forzada, como especifica la ley. El dictador, cuyo lenguaje corporal denota su irritación, insiste en que la colectivización es la política correcta, aunque admite que en algunas ocasiones puede haberse usado la intimidación y la fuerza. El camarada Saakadze puede escribir el nombre de sus padres y el pueblo donde viven. Y si se determina que con ellos se cometió un error, se corregirá. Al finalizar la reunión, Stalin expresa a uno de los chekistas: “¿Cómo este malparido ha sido invitado? (…) Hagan que los Órganos lo investiguen”.

Pocos meses después, cuando pasa a ser encarcelado en la Liubianka, al llegar a la celda Mandelstam se encuentra que hay allí dos detenidos. Uno es precisamente Sergo Saakadze. El otro es un hombre de elevada estatura sobre el cual volveré luego. El joven escritor yace tirado en un rincón y de acuerdo a lo que comenta el gigante, está agonizando. “Si realmente se está muriendo, ¿por qué no has pedido ayuda médica?”, le dice Mandelstam. “¡Ayuda médica! Esa sí que es buena. Ellos son los que lo están matando”, le responde el otro. “¿Y por qué lo están matando?”, indaga el poeta. “Porque no admite su culpa”. “¿Y cuál es su culpa?”. “Artículo 58, propaganda antisoviética y actividad contrarrevolucionaria. Es culpable de sabotaje, me dijo él mismo cuando aún podía hablar. Sacó a colación el tema de la colectivización frente a Stalin en un encuentro público”.

El Forrest Gump del gulag

En ese capítulo, Mandelstam narra en primera persona el primer interrogatorio a que fue sometido en la Lubianka. De esas páginas, reproduzco este fragmento:

“—¿Es Mandelstam su nombre real o es un sobrenombre?

“—Mi nombre real.

“—Responda con oraciones gramaticales, no con fragmentos.

“—Fragmentos son los que yo amontono contra mi ruina, dije.

“—Responda de nuevo.

“—Mandelstam es mi nombre real.

“—¿Ocupación?

“—Soy poeta.

“—Poeta no es una ocupación proletaria reconocida por los estatutos soviéticos.

“Tuve una inspiración. —Soy ingeniero de almas humanas.

“Él pareció no reconocer la frase que había sido atribuida a Stalin en los periódicos. —¿Qué servicios presta usted al Estado?, gritó. ¿Quién le paga por los servicios prestados?

“—Yo escribo poemas, pero han pasado varios años desde la última vez que fui remunerado por prestar ese servicio.

“—¿Remunerado?

“—Compensado. Pagado.

“Él garabateó las palabras Intelectual y Parásito en el registro.

“—¿Fecha de nacimiento?

“—Nací en la noche del dos al tres de enero/ de mil novecientos uno,/ año sin esperanza, y los siglos/ me rodean con fuego, repliqué, citando versos de un poema que intentaba escribir si sobrevivía.

“El guardia alzó la vista y, sin esforzarse, me asestó una hiriente bofetada que me cruzó la cara. —Usted no se toma seriamente su arresto, advirtió”.

Aludí antes al hombre con quien Mandelstam compartió la celda por breve tiempo. Se trata de uno de los pocos personajes ficticios de la novela, en la que casi todos son reales. Su nombre es Fikrit Trofimovich Shotman. Fue campeón de pesas y antes de ser encarcelado trabajaba como artista en un circo. Había comprado una maleta que tenía una pegatina —una calcomanía, se diría en Cuba— de la torre Eiffel. Lo acusan de formar parte de una conspiración trotskista cuyos miembros se identifican precisamente a través de la pegatina de marras. Hombre decente, comunista leal, una vez que le explican su crimen se siente feliz de confesarlo. Acepta su culpabilidad porque cree que el Partido siempre tiene la razón, pese a que él sabe que no es un conspirador político. Recibe por eso una condena moderada, es decir, no lo ejecutan. Lo envían a trabajar en una mina en la helada Siberia, donde la única preocupación es la sobrevivencia diaria.

En una reseña de The Stalin Epigram, se le definía como el Forrest Gump del gulag. La definición no deja de tener sentido, aunque pienso que el modelo que tomó Littell es otro. Fikrit Trofimovich Shotman va al campo de trabajo forzado convencido de que está ayudando a construir un mundo mejor. Desempeña el papel simbólico del creyente verdadero, cuyo mejor ejemplo es Boxer, el noble y laborioso caballo de Animal Farm, de Georges Orwell. A través de ese personaje que encarna el proletariado, el escritor inglés advirtió de los peligros de una clase obrera inocente y leal. Su error reside en la fe ciega en sus líderes y en su imposibilidad para ver la corrupción que impera a su alrededor. Su entereza de carácter y su gran capacidad de trabajo contrastan con su escasa inteligencia. Es pertinente recordar que gracias a la fuerza y la estupidez de Boxer, los cerdos lograron hacerse del poder. Todo eso se aplica a cabalidad al personaje de Fikrit Trofimovich Shotman.

The Stalin Epigram posee una singular estructura: cada uno de los 21 capítulos está narrado en primera persona por los distintos caracteres: Nadiezhda Mandelstam, Anna Ajmátova, Boris Pasternak, Zinaida Zaitseva-Antonova, Fikrit Trofimovich Shotman, Nikolái Sidorovich Vlasik, el guardaespaldas personal de Stalin, y el propio Mandelstan. Esos monólogos son las transcripciones de los testimonios grabados por Littell. Este además le da un estilo propio a cada personaje. Así, el excampeón de pesas se expresa con la sencillez del hombre común, mientras que los monólogos de Ajmátova y Pasternak se distinguen por la sensibilidad poética. Asimismo al final hay un epílogo fechado el 23 de diciembre de 1979, en el cual Littell reproduce la entrevista que le hizo a la viuda del poeta en su casa de Moscú. Esa multiplicidad de voces aporta distintos puntos de vista y hace que la historia de cómo un poema sobre Stalin provocó la desgracia de Mandelstam resulte más interesante.

Además de contar la trágica historia del brillante poeta, en su novela Littell ofrece una imagen de la Rusia soviética en los años 30: la colectivización forzada, el inicio del terror, los arrestos masivos, la instauración del realismo socialista en las artes y la literatura. Como se advierte en los fragmentos citados, incorpora ciertos toques de humor amargo, que contribuyen a que el libro sea menos deprimente. Escrita con talento, inteligencia y profesionalismo, The Stalin Epigram constituye una estupenda obra de ficción construida a partir de hechos reales. De su lectura emerge el retrato de un oscuro período en el que la redacción de un poema llevó a un escritor a la muerte.

© cubaencuentro.com