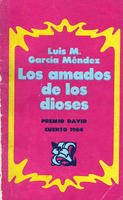

Los amados de los dioses

Los amados de los dioses (Premio David de cuento, 1984); Editorial Unión, La Habana, 1987, 79 pp. Edición: José Rodríguez Feo.

Los cuentos de García Méndez (...) se desarrollan en el Cono Sur. Esta es una de las muchas sorpresas que nos depara esta colección. Pero, ¿por qué? El autor tiene la palabra: «Cierta noche desperté mientras ella lloraba lentamente por muertos lejanos: al sur y en el pasado. Entonces se me vinieron encima, de golpe, tantas historias emboscadas detrás de las palabras. Y comencé a morir aquellas muertes, a cruzar las calles de Buenos Aires o La Paz en una larga madrugada de silencio y risas suprimidas. Yo caminé por ellas, murmuré contraseñas en la sombra, fui torturado y preso y desaparecido. Nadie me lo contó. Porque la imaginación, como el amor, es un ser vivo sin fecha ni domicilio fijo, que no pide permiso, que no usa pasaporte. Y se suele hallar donde se ponga en juego la humanidad del hombre».

SOBRE LOS AMADOS DE LOS DIOSES

Redonet Cook, Salvador; “Los amados y los dioses”; La Habana, 1987 (inédito).

Rodríguez Santana, Efraín; “Premio David l984. Luis Manuel García: Los amados de los dioses”; en: Cartelera, La Habana, 2 de agosto, 1984.

DE LOS AMADOS DE LOS DIOSES

Ese enorme país

A Silvina Stamponi

Acabo de entregarle el silencio. Hasta ahora no supe que lo traía conmigo. Y el mínimo gesto de la entrega apagó el cabeceo de las hojas al viento, las voces y los ómnibus, los insectos, las fábricas, los gorriones, los niños. Busqué al azar, porque la muerte y el silencio —dos parientes antiguos— viven en la trastienda de las radiofotos, muerden en las mayúsculas. Los encontré feroces, esperando, en la esquina de la última página.

Enrollé entonces el diario, enrollé el silencio y la muerte, y anduve con ellos en el bolsillo, enmascarados, haciéndose los inocentes. Soñé comprar todos los diarios, alimentar incendios; pero habría sido en vano. Ellos le saltarían desde las pantallas, aullarían por cada bocina o vendría un comentario de vecino con la muerte por dentro.

La llamé. Atravesamos (la muerte y yo) esta ciudad aterida de enero, para encontrar a Silvia, para que rastree ahora las palabras mientras nos sumergimos en la parte más honda del silencio.

La Paz. 27 de enero (AFP). Los restos de la mayoría de los desaparecidos argentinos se encuentran en el fondo del mar...

Sus ojos van de un renglón a otro: sinsontes inquietos que encontré cierto verano. “¿Te gusta el mar?”. “Me gusta”. “Lástima no ser mar”. Y salimos de puerto izando las canciones. Ocho días nos quedaban por delante en esa isla de babor a estribor, de proa a popa. Ocho días para llenarle el aire con el amor que iba creciendo dentro, para que naufragara en él y recibirla en el fondo de mí.

...dentro de camiones cerrados (containers) que fueron llevados a algún punto austral por tres buques de la Armada.

Casi pierde la espalda cuando le unté la crema, porque tenía miedo de poner la suavidad en los dedos, equivocarme y que fuera ternura a la escuelita número 29 de Barrio Morón, donde fue la alumna más difícil de su madre, que consolaba después sus rigores de maestra, camino de la casa: “Mamá, mamá —pedía— comprame la suerte”. Y ella pagaba un boleto al viejo tano a cambio de caramelos, figuritas de plástico, hebillas para el pelo. Después atravesaban los canteros de siemprevivas, glicinas azuladas de flores, pensamientos; hasta el blanco chalet del librero que un día se cayó con retumbe de sismo para mostrarle, chica aún, el poder de la literatura subversiva que esconden las paredes

...los restos de otras víctimas se hallan en cementerios clandestinos y en una cárcel provisional que se instaló en Villa Carlos Paz...

Frente al faro Roncalli, a poco menos de un kilómetro, habían anclado el barco. “Vamos a nado” —le propuse—. Y me aceptó (o se aceptó) el reto. Fuimos un hambre de recuerdos suspendidos entre el fondo y el cielo, entre el barco y la playa. Un kilómetro: la calesita de avenida Libertador y las mudanzas perpetuas de Chacarita a Paternal, de Boedo a la calle Nazca en Barrio Flores; donde su padre abrió un negocio de reparar televisores para ocultar el verdadero negocio de reparar la patria. Ochocientos metros: el Gordo Carlos haciéndose elefante de carga para que ella lo cabalgara, hablando de mulatas (“¡Ah, mulatas!”) y riéndose de que en Cuba cogiéramos las guaguas, los vasos, los cuadernos (“son capaces de coger cualquier cosa”). Y Marta: “Carlucho, por favor, que la niña...”. Pero la niña andaba por el tercer planeta de El Principito, ajena a los coger por tomar. Y ahora me burlo yo de que tomen los ómnibus como agua, autos como coñac; de las atragantadas que se darán tomando un tren. Quinientos metros: su primer viaje a Cuba en 1977. Ciudad Libertad, la pañoleta de pionera, el abuelo Manuel que fabricó para ella todo un zoológico con semillas del monte; la escuelita de Higueras, el Che y saberle al padre (risa, chiste, ojos azules, sueños) saberle hombre de lágrimas y un silencio tan espeso como éste.

...donde con explosivos de alto poder fue sepultado todo el campo de concentración.

Cuatrocientos metros hasta el barco anclado frente al faro Roncalli: su padre abandonando la universidad porque “es más importante construir pueblos que camiones”. Su padre preso en Jujuy, torturado en Villazón, prófugo en Córdoba; entrenándose duro para que los mineros de Cochabamba no duraran treinta y cinco años ni engañaran con coca el hambre milenaria.

Trecientos metros hasta el barco: los cuentos que escuchó cierta vez al Congo Vázquez tras la puerta entornada, mientras ellos la creían dormida (“un beso, mami; un beso, papi; hasta mañana”), de las cárceles Fronterita y Las Mesadas. Los esposaron en parejas desde Brigada Guemes a Famaillá, arrodillados y manos a la nuca en el piso de un avión de transporte. Los milicos que dieron ley de fuga a Barcanni y Mendoza. Los tiros se escucharon en el patio y después declararon a la prensa que un comando trató de rescatarlos. Los palos, la picana, el submarino con jabón en polvo y un médico calculando la inmersión por el pulso, mientras se ahogaba dentro de la pileta. Las quemaduras de cigarrillos en los muslos fueron lo demasiado y ella gritó y tuvieron que acostarla entre Giarcarlo y Marta esa noche y cuentos van y cuentos vienen, príncipes, princesas, encantamientos, y palabras y manos en la frente, para que huyera de su infancia el espanto.

...un lugar que se llamaba el Olimpo, donde se seguía un proceso sumario y se les ejecutaba.

El barco ya a cien metros: en el Chile de Allende, su madre preparaba berres en bolsos y maletas, contrataba las casas y hacía las fachadas al Partido. Silvia salía por las tardes de compras con sus cupones de la Canasta Popular, aunque entre la escasez, la bolsa negra y los acaparadores, no había qué.

Y subimos por fin a la cubierta: cuando sostengo la escala, la alzo por ella hasta la borda y se desploma bajo la toldilla de proa, rígida como ahora, agarrotada de cansancio (hoy es el miedo y anda suelta la muerte). Le di masajes en las piernas y los brazos, aflojando la fatiga. Hoy no podría (aunque quisiera) aflojar su dolor con el masaje de mis ojos. Cada renglón viene cargado de palabras que atraviesan como balas sus ojos.

Había varios Olimpos y el grueso se hallaba en Ushuaia, donde en un momento hubo hasta 10 000 combatientes.

Anochecía más allá de las ocho. Ella y yo a la expectativa sobre la arena mientras, despacio, se acercaba a las aguas del golfo el sol rojo y enorme. El hervor de la mar (menos escuchado que supuesto) cuando se zambulló. Como se zambulleron ellos, uno tras otro, en la extensa rojez de su tristeza: Braulio dinamitado con otros periodistas en el kilómetro veinte de la carretera a Mar del Plata; Carlos incinerado en Chuquisaca; la foto de Soler ahuyentándole el sueño una y otra noche; Fabiana, Antón, Odalys. Sacudí suavemente su pelo, pero los muertos no caen como frutas y sólo se pudren en la tierra, nunca en la memoria. Se repliegan, eso sí, cuando la piel viene a la piel, se abren los besos y así la noche entera entre la arena y las estrellas.

...fue instalada una cárcel provisional al pie de unos cerros, los que, al ser dinamitados, la sepultaron totalmente con más de mil personas adentro.

Sollozaba muy quedo cuando me desperté. “¿Qué te pasa? Dímelo, anda”. Se había soñado en el septiembre de Santiago de Chile, haciendo aquella enorme cola en el minimax, organizada a tiros por los carabineros. Vio pasar de nuevo los camiones cerrados. “Del Cordón Industrial” —comentó alguien—. Milicos a ambos lados con medio cuerpo fuera de los autos y los fusiles apuntando a la gente. “Del Cordón Industrial” —repitieron—. Y se fijó entonces en las gotas cayendo entre las tablas, por las juntas, a través de los goznes: arroyitos sobre el asfalto. Ese día llegó con el horror y la sangre en los zapatos a la casa de la calle Yllio, donde las sorprendió el golpe. Giancarlo estaba en México. Marta y ella permanecieron aún quince días o más, mientras salían otros compañeros. Colocaron la bandera en el frente, como exigía la Junta, y tapiaron en el fondo los documentos y los libros. “Si usted tiene un vecino o conocido extranjero, denúncielo, es su enemigo” —decía la tele—. “Los ciudadanos que deseen exilarse, tendrán que hacerlo por medio de la parroquia más cercana”. Acudieron y el cura dijo que “no, señora, no ocurrirá nada. Los militares darán las garantías necesarias. No tiene que preocuparse sin razón, pero si insiste puede ir a un lugar...”. Allí las esperaba el cartel: No hay más capacidades. Se sintieron desnudas, descubiertas en medio de la calle; tan indefensas como aquel hombre con un disfraz tan burdo de mujer, el mismo día del golpe, que daba risa y lástima, porque era disfrazar de payaso a la muerte.

...en el campo de concentración de Ushuaia fueron ametrallados una mujer y dos hombres cuando trataron de escapar.

Dos días más tarde pudieron entrar al refugio de la ONU, junto con una brasileña muy joven y su niña, que le decía mamai. Trasladadas a una iglesia metodista, durmieron de seis a ocho por habitación durante nueve días: el uruguayo gordo que extrañaba su mate con masitas de Montevideo cada vez que lograban una pizca de hierba, conseguida quién sabe de qué modo; Daniel, venezolano cetrino con dos balas en la pierna derecha, que aprendió a leer en la guerrilla porque su padre (terrateniente de Trujillo) nunca quiso, para que no se le espantara a la ciudad “comido el seso de ideas raras que vienen en los libros”; tres argentinos más, seis bolivianos y tantos otros que no recuerda a pesar de los dos meses transcurridos después en una colonia de vacaciones a la salida de Santiago. Allí cumplió doce años y nació su temor a los helicópteros. Le habían preparado una pequeña fiesta al sol, sobre el pasto que rodeaba el edificio amarillo de tres plantas. La sueca le regaló un coral tallado en flor y los demás, un pulóver azul. Entonces vinieron ellos. Volaron sobre el campo haciendo saltar platos, manteles, volcando mesas, sillas. Los seguían con la mira de las ametralladoras y hacían ademanes de disparar, hasta que se cansaron. “Son juegos de milicos” —decía la sueca para tranquilizarla—; “les gusta demasiado jugar a que te mato”. Amenazaron con allanar y se hizo una pira con documentos, cartas y papeles. No ha olvidado aún aquel humo que olía a flores secas y pólvora, a parientes y sucesos lejanos.

...había doce (entre hombres y mujeres) detenidos por el ejército, interrogados en La Paz por sus vínculos con la subversión en Bolivia, y entregados a tropas argentinas en la frontera...

Colgados de maletas y bolsos, al cuello, en las muñecas, llevaban membretes de Repatriados en rojo Ferrari, e iban acompañados por la sueca, entre carabineros a un lado y otro de la pista, y desde el edificio hasta el avión. Se deshicieron rápido de los rótulos, porque al llegar al aeropuerto argentino de Ezeiza ya algunos habían sido detenidos. Era la multinacional de los esbirros. A ellas sólo las llamaron por audio a las oficinas de Inmigración: “Siéntense, por favor”, y ahí las dejaron esperando, muertas de pánico, mientras telefoneaban. Al fin: “Disculpen la molestia. Fue un error”.

De ahí salieron directo a César Díaz 1250, donde las esperaba Juan, el tío cariñoso y triste de los tiempos difíciles. Fue la época de la matanza en Monte Chingolo, de las cárceles del pueblo, de Azul y los secuestros, y la guerrilla en Tucumán. Por eso se mudaron a San Nicolás y de ahí a Melincué, Villa del Parque (discreto barrio de figurar). No había leído Hamlet, pero le habría asombrado lo de ser o no ser, porque era y no era Silvia:

Silvia: escuela de prestigio a la mañana.

Silvia: clases particulares de guitarra.

Silvia: los vecinos, las amiguitas.

Silvia: hockey en avenida San Martín,

Club Comunicaciones, frente a la pizzería.

Silvia: animar cumpleaños infantiles las tardes de domingo.

Mientras era, o mejor, pasaba a ser

María Eugenia para la juventud guevarista.

María Eugenia: carga resmas de papel a la imprenta.

María Eugenia: distribuye folletos.

María Eugenia: compra los víveres para catorce hombres.

Silvia, la niña bien, y María Eugenia, la que era y la que no era, tenían que empujar el presupuesto vendiendo Avon de puerta en puerta. “Señora, buenas tardes. Crema facial Avon, especial para su cutis...”; cuando hubiera querido decirle: “Andá, soltá la plata y quedátelo entero, con estuche y frasquitos de muestra. Andá, vieja, haceme la gauchada”. Pero: “...por supuesto, Señora, como guste. Pruebe esta otra...”. Y tragarse los portazos, los desdenes y lástimas de pequeñoburgueses. Y había que dormir las ocho horas. Einstein tenía razón: como ideología de embajador, es elástico el tiempo. Más elástico que su identidad en los papeles donde fue, sucesivamente, hija de padre desconocido y sobrina de su propia madre.

...entre ellos Giancarlo y Marta Adelphi...

Ahora se ha condensado el centelleo de sus ojos en dos lágrimas largas. Le oprimo el hombro y contengo cada sollozo que me entra por los dedos, como si se negara a creerlos en el extremo sur del sufrimiento, atenazados en un cepo de hielo donde los verdugos son presos de sus presos, de la soledad que incuba allí sus huevos. Todo está calculado: los guardianes sin rostro no tendrán libertad mientras quede algo vivo. Se van mutando así en bestias mudas, acorraladas como ratas de laboratorio con una sola salida del laberinto: la que atraviesa los cadáveres. Silvia trata de recordar las manos‑caricia‑refugio‑hogar de su madre y le saltan sin uñas, desolladas, inertes; suplica a la risa de su padre, pero sólo aparece la ensangrentada oquedad donde estuvo su risa, encarcelada ahora entre los labios tumefactos. Y se ovilla, espasmo tras espasmo, arrugando entre los dedos el silencio y la muerte. Dejo que el diario ruede al suelo: indefensa víbora que acaba de morder. Su cuerpo se enquista, tratando de ofrecer la menor superficie posible a la inclemencia de la muerte, aunque sepa que ella viene por dentro y de nada valdrá. Veo materializarse entre los árboles los muros feroces de Ushuaia, pavonados de gritos. Ellos están al centro, ocultos tras un círculo de gendarmes grises. Las luces de mercurio se encienden, el viento ondula las ramas y los papeles abandonados a su suerte. Caen en desorden los gendarmes, derribados por el perfume a hombres sin miedo, risas de niños y mar, que trae el viento. La luz los carcome, les chamusca los bordes, los disuelve. Quedan ellos: a medio hablar en el centro del parque (como en las fotos de Rosario), flotando entre las copas de los árboles y las cajas de cigarros arrugadas salpicando la hierba; felices de volver aunque no puedan transgredir los límites mortales de mis ojos. Silvia se yergue y ellos se esconden. Recojo el periódico. Lo sostengo como a una bestia turbulenta que pudiese de súbito abalanzarse sobre ella a dentelladas y zarpazos. Me lo quita con un cansancio que parece dulzura.

La mayoría de los desaparecidos estaban en Ushuaia, donde se les eliminó con armas convencionales y voltaje eléctrico...

Sus padres vuelven, pero ahora a través de su memoria: las vacaciones del 75 en Punta Alta y Bajo Hondo. Corría descalza por las márgenes del arroyo y se echaba al agua con la quietud de saberla amiga, cómplice; el agua. Escuchaba las historias del abuelo hasta muy adentro de la noche: resecos llanos de Sicilia interrumpidos aquí y allá por peñascales y cabras. El barco atestado de peregrinos que no oraban de frente a ninguna Meca; sino huían de espaldas a las callejuelas artríticas de sus pueblos, a las castas impuestas por la suprema ley de la vendetta. Despertaba escuchándolo hablar a las gallinas del cobertizo en su italiano tortuoso. “Las gallinas se tranquilizan con mi voz, laburan más y engordan”. Marta la acompañaba hasta el arroyo y leía casi toda la tarde. Giancarlo estaba en Bahía Blanca. Al tercer día, vino de madrugada para quedarse apenas hasta la noche entrante. Fue la última vez que vieron al abuelo, a las gallinas cebadas con el pienso de su voz.

...pero muchos quedaron con vida. Fue entonces que se decidió eliminarlos totalmente.

En el 76 —evoco sus palabras a la salida del cine, bajo las salpicaduras de la fuente en el hotel Nacional, mansa sobre mi pecho entre acre olor a sexo y almohadones— vivíamos en San Nicolás entre General Paz y San Alberto (mala compañía: santos y generales), a media cuadra del almacén. Aquella tarde salí por las compras de siempre: “Silvita, andá, traéte tres kilos de boliche, cinco de papas, la sal, morrones y pasta de tomate. No te olvidés las medicinas para Eduardo. ¿Llevás la plata?”. Andate. Un beso. Subí por la calle San Alberto hasta General Paz y San Martín. Crucé la calle. Papi estaba en la casa desde el día anterior y mami andaba de habitación en habitación como perro con dos colas. Había que andarse a cuatro ojos para que los soplones no nos batieran. En la farmacia me demoré un ratazo por la cantidad de gente y tomé por San Martín para entrar a la ferretería. Llegando a San Nicolás, tropiezo con el chico del jardinero que venía sin aliento: “Desaparecé, Silvita. Andá te digo. Perdéte. Los milicos están sacándolos a tu viejo y a Doña Marta de la casa”. Todo se me cayó. Los frascos rotos. El chico no podía conmigo y yo intentaba loca echar a correr. Me arrastró hasta un zaguán justo en el momento que los autos cruzaron San Martín abajo. Lo demás, para qué…ya lo sabes...”. Y supe lo demás armando unas con otras las imágenes sueltas: Gabriel Urquijo, el zapatero anarquista de noventa años y su mujer. A su casa corrió Silvia tragando la impotencia con lágrimas. Los compañeros del Partido que prepararon sus documentos nuevos y la sacaron, casi a la fuerza, vía Brasil. “Vos estás muy quemada, piba, ¿no lo entendés?”. Desde Sao Paulo voló a Lima (olores rancios, cielos encapotados) y, al final, el avión de Cubana de Aviación, donde apenas cabía su dolor, sobrevoló las aguas del Caribe.

...los desaparecidos nunca van a ser encontrados, finalizó.

Permanece un momento desorientada en el extremo de las palabras. Sostengo sus manos; se levanta y nos perdemos despacio entre los árboles, mientras apresto mi corazón, puerto seguro, para acogerla después del tránsito por ese enorme país de los desaparecidos donde le han deportado a demasiada gente.