Centrales desmantelados, Cine, Fotografía

El sabor amargo del azúcar

La destrucción de la que otrora fue la próspera industria azucarera cubana ha sido recreada por cineastas, fotógrafos y artistas plásticos de las últimas promociones

El régimen cubano ha hecho lo posible para que se olvide, pero es una realidad demasiado evidente para ocultarla. El país que podía estar orgulloso de contar con la industria azucarera más poderosa y próspera del planeta, hoy no dispone de recursos para garantizar el consumo básico de la población y tiene que importar el azúcar que consume. Un producto, conviene recordarlo, que desde hace décadas está racionado, una cuota de cuatro libras al mes por persona. Semanas atrás, el gobierno anunció que existirán dificultades con el abasto del azúcar normada, como consecuencia de las deficiencias en el desarrollo de la actual zafra.

Desde el siglo XIX y hasta los años 90 del XX, el principal renglón de la economía cubana era el azúcar. Ya de l850 a 1859 se produjeron 396 mil toneladas, que representaban el 25 por ciento de la producción mundial. Eso lo producía un país que entonces solo contaba con una población de 1,3 millones de habitantes. Incluso en plena Guerra de los Diez Años, la productividad no se redujo y hubo zafras que se produjeron 696 mil toneladas.

A fines de los años 50, funcionaban en la Isla 161 centrales, de los cuales 131 eran de propietarios cubanos. Estos garantizaban el 60 por ciento de la producción, que entre 1911 y 1958 oscilaba entre los 4 y los 7 millones de toneladas. Esa cifra se lograba con zafras que no duraban más de tres meses y medio. La productividad de las tierras se situaba al nivel de la de las principales potencias de esa industria. Su rendimiento era de 60 toneladas por hectárea. En un artículo que publicó en el Diario Las Américas, Iván García recuerda un dato que ilustra el esplendor del que era el principal renglón de nuestra economía: “el 60 % del azúcar que contenía el chocolate en barras y la leche condesada que consumían las tropas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial se elaboraba en algún ingenio de la Cuba profunda”.

En la actualidad, el panorama no puede ser más desolador. Del total de los centrales confiscados en 1959, solo 25 están operativos. En cuanto a producción, los pronósticos de que la zafra recién concluida iba a ser la peor de los últimos 125 años se cumplieron: de las 455.198 toneladas que se aspiraba producir, solo se alcanzaron 350 mil, el 77 por ciento de lo planificado. El antecedente anterior como peor zafra correspondía a las 300 mil toneladas producidas en 1898, en plena Guerra de Independencia. La pobre producción provocó que en los meses de septiembre, octubre y noviembre del pasado año la se distribuyese una libra menos de azúcar por persona. Además, se dejaron de entregar 30 mil toneladas de azúcar a la industria alimentaria y se incumplieron los planes de aportar 24.647 MW de energía al Sistema Eléctrico Nacional.

La destrucción de lo que otrora fue nuestra principal industria ha sido tema de varias obras audiovisuales y plásticas. El joven cineasta Alejandro Ramírez registró en su documental deMOLER (2004) el doloroso proceso de desaparición del central Paraguay, así como lo que eso significó para los trabajadores y pobladores del batey. El film, que se puede ver en YouTube, recoge el testimonio de obreros y pobladores del batey del central cuando tuvieron que enfrentar el desmantelamiento del que hasta entonces había sido el patrimonio más importante de su vida. La mirada mesurada y a la vez dolorida, el empleo expresivo de los sonidos de las piezas de metal al caer al suelo, las palabras emocionadas de los entrevistados hacen del documental una imagen perturbadora de la amputación de toda la actividad y la vida que se desarrollaba en torno al central.

Carlos Lechuga se estrenó como realizador de largometraje con Melaza (2012). Al comenzar la película, se muestran las imágenes de un abandonado y desolado batey, mientras se escuchan a María Teresa Vera y Lorenzo Hierrezuelo cantar “Adiós, adiós, lucero de mis noches”. Eso sirve de preámbulo a la historia que se narra y que es la de un pueblo llamado Melaza. Tras el cierre de su central, el lugar queda devastado, sin vida y envuelto en una profunda crisis económica que va minando el espíritu de sus pobladores. Lechuga refleja esta decadencia en el joven y disfuncional matrimonio conformado por Mónica y Aldo, un matrimonio joven, que lucha por la supervivencia en un intento de salvar su mundo sin perder la fe. El film obtuvo la Biznaga de Plata al mejor largometraje en el Festival Málaga. Fue celebrada como una reveladora ópera prima que supone un análisis crítico de la situación cubana narrada con un inteligente sentido del humor.

La amargura que produce el azúcar

Por su parte, el fotógrafo Ricardo G. Elías ha dedicado dos series en las que se propuso documentar los centrales de antaño que hoy están convertidos en ruinas. La primera fue El exceso de azúcar produce amargura I (2005), basada en una investigación realizada en los centrales enclavados en la llanura de Matanzas, Cienfuegos y Villa Clara. Prosiguió ese trabajo en Oro en seco (2005-2009), en la que su reflexión adquiere un cariz psicológico, pero con repercusiones sociales, económicas y políticas. Los retratos individuales de diez personas que se desempeñaron como trabajadores azucareros en el Central Primero de Mayo se convierten así, escribió Amalina Bomnin, “en un llamado de atención acerca del descalabro que ha constituido enterrar en el olvido una industria que por mucho tiempo constituyó parte imprescindible del desarrollo de la nación cubana, y a Elías no le interesa comentar la historia con medias tintas”.

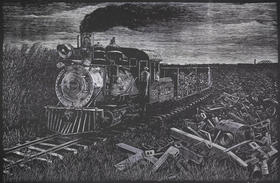

Entre los artistas plásticos, también hay algunos que han llevado a sus obras el tema del desmantelamiento de los centrales. Bajo el título Desnudando el tiempo (2009), Marcel Molina reunió un conjunto de serigrafías en las que aparecen imágenes de centrales desmontados. Incorporados a ellas hay testimonios escritos, a solicitud del artista, por personas que trabajaban en ese sector. Su propuesta era que redactasen un texto a partir de lo que sus obras les hacían recordar. Copio uno de ellos: “Esta imagen la tengo presente al caer la tarde, cuando acudo a la bodega a buscar el pan de cada día, a veces regreso de noche, haciendo historias con mi mejor amigo”.

En la exposición que realizó en 2019 en el museo madrileño Neo Mudéjar, Molina incluyó tres segmentos titulados El azúcar cubano: de la producción al redimensionamiento, Espacio para meditar: una historia de «peones» y La historia continua: homenaje a las cañas de azúcar. De las obras que los integraban, la crítica elogió su técnica impecable, las sobrecogedoras atmósferas y la impactante fuerza expresiva de esas imágenes en las que recrea metafóricamente la fallida reconversión de la industria azucarera cubana.

Parte de la obra de Nadal Antelmo se inscribe dentro de lo que se ha pasado a llamar el Nuevo Documentalismo. La fuerza que ha cobrado esa corriente se debe el interés de los fotógrafos por presentar la realidad social y la vida cotidiana a partir de discursos que se nutren en discursos etnológicos y antropológicos. En su serie Azul, Antelmo presenta los restos del central Humberto Álvarez, situado en el pueblo donde pasó su niñez. En un trabajo sobre el fotógrafo, Magaly Espinosa comentó que “en una de las fotos la imagen está inclinada, la casa situada en un primer plano se inserta entre los desvencijados hierros y parece que cae lentamente junto a la torre, el símbolo más fuerte del central que se encuentra a su espalda, paralelamente asoma en un costado el rostro de alguien que pasa, por lo que tal disposición le imprime un dinamismo a la imagen que la hace verosímil, porque no se distancian las realidades naturales de las sociales. Ese es el propósito del Nuevo documentalismo, una lectura que juzga, evidencia circunstancias y sucesos, en la misma medida que testimonia. No se trata solo de presentar las cosas, sino de lograr que las cosas hablen por sí mismas”.

© cubaencuentro.com