Terror, La Checa, Revolución de Octubre

El arrepentimiento del verdugo

En La astilla, Vladimir Zazubrin hizo una radiografía de la máquina de terror creada por los bolcheviques. Un relato atroz y de una dureza asfixiante, que resulta incómodo de leer

Siguiendo las directrices aprobadas en el I Congreso de Escritores Soviéticos, a partir de 1934 el realismo socialista pasó a ser oficialmente la corriente obligatoria en todas las esferas de la producción artística y literaria. A estas se les impuso una encomienda propagandística: su objetivo debía ser formar un mito optimista sobre la implantación de la utopía comunista y presentar la imagen de una Rusia orgullosa de los resultados obtenidos por su revolución.

Eso explica que la imagen que en las siguientes décadas se dio de los chequistas fuese siempre la de unos abnegados defensores de las conquistas obtenidas por el pueblo gracias a la Revolución de Octubre. Esa visión idealizada para construir un retrato heroico pudo ser eludida por dos novelas escritas algunos años antes. Una fue Chocolate (1922), de Alexander Rodionov-Tarasov, cuya traducción a nuestro idioma comenté en este mismo diario. Está basada en un suceso real ocurrido en Petrogrado en 1919. Lo protagonizó el jefe de la Checa de esa ciudad, a quien se acusó de aceptar sobornos a cambio de liberar a algunos detenidos. La otra es La astilla, y a la misma estará dedicado este trabajo. Un hecho que merece señalarse es que los autores de ambas obras fueron detenidos durante la ola de terror desatada por Stalin a partir de 1937 y se les fusiló en 1938.

Vladimir Zazubrin (1895-1938), cuyo verdadero apellido era Zubtzov, tuvo una trayectoria humana y literaria que refleja muy bien la agitada etapa en la cual le tocó vivir. Era hijo de un funcionario de los ferrocarriles que participó activamente en la revolución de 1905. Por ello fue detenido y deportado con su familia. Después de tomar parte en la Revolución de Octubre, su hijo se unió a los blancos. Recibió entrenamiento y luego lo enviaron como teniente a un regimiento de Ufá. En 1919 desertó con dos pelotones a su mando y se pasó a los rojos.

A partir de sus experiencias en la guerra civil, Zazubrin escribió la novela Dos mundos (1921), una de las primeras del período soviético. Según se cuenta, Lenin la apreciaba. Comentó que era “un libro terrible, pero necesario” y Zazubrin “un nuevo tipo de escritor”. Aquella obra dio a su autor mucha fama y era leída a los soldados. Zazubrin prestó servicios como propagandista en diversos periódicos e integró la sección política del Ejército Rojo.

En los años 20, organizó la vida literaria y política de la región occidental de Siberia. Creó la Asociación de Escritores de Siberia, que desde que inició su andadura se declaró independiente de las demás organizaciones de su tipo de la Unión Soviética. Eso provocó que la acusaran de pequeñoburguesa y que a inicios de los 30 se le etiquetara como trotskista. A eso se sumó que en el primero congreso de la Asociación de Escritores de Siberia Zazubrin citó un texto de Trotski, cuando ya este estaba proscrito.

A partir de entonces, la persecución política marcó la militancia del escritor. Empezó además a tener problemas con sus textos. Ese fue el caso de la novela Vidas en común (1923), que tras publicarse recibió una feroz crítica. En ella, se retrata la vida erótica de los altos funcionarios del partido en una comarca de Siberia. Estos residen con sus esposas y sus hijos en una casa con condiciones precarias, una convivencia que tiene consecuencias en sus vidas.

En esa misma línea crítica se inscribe La verdad pálida, ambientada en los años de la Nueva Política Económica. Su personaje principal es un veterano bolchevique que acaba de ser nombrado responsable de recoger el trigo y la carne requisados a los campesinos. Pronto cae en manos de funcionarios corruptos que lo manejan a su voluntad. El hombre los denuncia, pero ellos a su vez lo inculpan, lo cual provoca que salga malparado. Por ambas novelas, a Zazubrin se le acusó de divulgar calumnias nauseabundas sobre la sociedad soviética y de dar pruebas de un liberalismo inhumano y carente de ideología.

Firmó una declaración de culpabilidad

En 1928 lo echaron de Los fuegos de Siberia, la revista donde trabajaba, y al año siguiente, del partido. Tenía buena amistad con Máximo Gorki, y gracias a él pudo publicar la novela Las montañas (1936). Consiguió entrar en la dirección de la revista El Koljosiano y también ser elegido para tomar parte en el Primer Congreso Pansoviético de Escritores. Pero al morir Gorki, Zazubrin perdió a su principal protector. En 1937 lo arrestaron y tras ser torturado firmó una declaración de culpabilidad. En ella se auto inculpaba de propaganda antisoviética, de ser trotskista y miembro de la Ojrana, la policía secreta zarista.

Escribió a Nikolái Yeshov, director de la NKVD y mano derecha de Stalin, para pedir que se le diese otra oportunidad de probar con su trabajo que aún podía ser un miembro útil de la sociedad soviética. Yeshov consultó a Stalin, quien dictaminó que Zazubrin debía ser fusilado. Probablemente en su decisión tuvo que ver un comentario inoportuno sobre la censura que el escritor había expresado en el cumpleaños de Gorki y que a Stalin le molestó. Cumpliendo la orden de este, a Zazubrin lo ejecutaron el 6 de diciembre de 1938. Al igual que otras víctimas de la represión estalinista, en 1956 fue rehabilitado.

El manuscrito de La astilla lleva anotado al final la fecha en que su autor la terminó de escribir: 24 de abril de 1923. Tenía entonces veintiocho años. Inicialmente iba a ser publicada en el número de octubre de Los fuegos de Siberia, pero fue rechazada por la redacción de la revista. Zazubrin prometió reescribir el texto e incorporar los señalamientos críticos que le hicieron. Y en una carta a uno de los miembros del equipo de redactores expresó: “Espero que crean en mí cuando digo que quise escribir una obra revolucionaria, útil a la revolución. Si no lo conseguí, no fue por mala intención”.

Alexander Voronski, director de la revista moscovita Krassnaia Nov, trató de editar la novela. Incluso llegó a pagar a Zazubrin por los derechos. Pero tampoco logró que La astilla pasara la censura. No fue hasta 1987 cuando una investigadora descubrió una copia en la Biblioteca Estatal Vladimir Ilich Lenin. Gracias a aquel hallazgo, la novela pudo llegar por fin a los lectores a quienes estaba dirigida. Apareció en la revista Los fuegos de Siberia, la misma en la cual Zazubrin entró a trabajar en 1923.

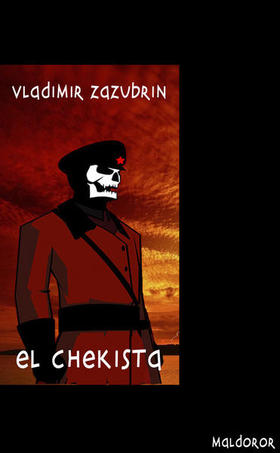

Aunque en algunos países se ha publicado como El chequista, su título original es La astilla. Alude a un refrán ruso: cuando se tala un bosque vuelan las astillas, es decir, siempre hay daños colaterales. La frase fue muy famosa en Rusia durante el Gran Terror y según se dice, el mismo Stalin la utilizaba mucho. En algunas de las ediciones extranjeras se omite el subtítulo de la novela: Relato sobre Ella y Ella. Ese pronombre es identificado a las pocas páginas de haberse iniciado la lectura: el protagonista “servía a la Revolución como se sirve a un buen amo (…) A fin de cuentas para Ella no era importante quién ni cómo disparaba. Ella tenía que aniquilar a sus enemigos”.

El amor por Ella lo justifica todo

La novela nos conduce a un descenso a los infiernos del terror rojo, al describir la actividad rutinaria de una checa provincial. Su trama ocurre en algún lugar de Siberia, cuando los rescoldos de la guerra civil aún humean. Srubov es un agente que lleva la checa con mano de hierro, pues está convencido de que el amor por Ella lo justifica todo. En nombre de Ella, participa en los procedimientos cotidianos, conduce los interrogatorios, asiste a las ejecuciones sumarias. Nunca acepta las peticiones de clemencia: es inflexible, frío y cruel con todos. Para él, “un enemigo es un enemigo, no tiene importancia si tiene o no familia. ¿Qué más da un punto más o menos?”. Considera que el suyo es un trabajo ordinario, que asusta porque a la gente no le agradan aquellos que se encargan de hacer la faena sucia.

Srubov es muy dado a razonar y, como él mismo admite, sin filosofar no da un paso. Eso lo lleva a comparar las ejecuciones que se hacían durante la Revolución Francesa con las que sus compañeros llevan a cabo en los sótanos del edificio. Aquellas, al ser públicas, otorgaban a la muerte del criminal un nimbo de martirio y de heroísmo. Daban al enemigo publicidad y fuerza moral. En cambio, las secretas y repentinas, sin efectos exteriores, sin leer una sentencia, tienen un efecto demoledor sobre los enemigos. Son “una máquina enorme que no tiene piedad, que todo lo sabe y que agarra de pronto a sus víctimas para triturarlas como una picadora de carne. Después de la ejecución no queda la fecha exacta de la muerte, ni las últimas palabras, ni el cadáver, ni siquiera una tumba. El enemigo ha sido aniquilado por completo”.

Piensa que “es indispensable organizar el terror de modo que el trabajo del verdugo, del ejecutor casi no se distinga del trabajo del jefe teórico. Uno dice: el terror es necesario, el otro aprieta el botón de una ametralladora. Lo esencial es no ver la sangre”. Asimismo, está convencido de que en el futuro no harán falta verdugos: la sociedad humana “iluminada” se liberará de criminales y miembros innecesarios con ayuda de electricidad, gases, ácidos, bacterias mortíferas. Unos métodos que los convertirán en vaselina, betún, grasa. Aquel sueño de Srubov de emplear métodos automáticos para ejecutar sería materializado dos décadas después por los nazis, en los campos de concentración. Fusilar con un tiro en la nuca como hacían los chequistas, será sustituido por el exterminio masivo en la cámara de gas.

Aunque en realidad las verdaderas razones eran ideológicas, La astilla fue acusada de un naturalismo excesivo. Y en efecto, su autor describe la máquina de terror de un modo extremadamente realista, que no tenía cabida en la pauta trazada por el partido. Ya las líneas iniciales son un preámbulo de lo que se va a narrar: “En el patio patearon las piernas de acero de los camiones. Todo el edificio de ladrillo sintió un escalofrío”. Al igual que se antropomorfiza a la revolución, el edificio que sirve de sede a la checa adquiere una grotesca personificación:

“Por las noches, la casa blanca de dos plantas, con la bandera roja en el tejado, con el rótulo rojo en el muro, con las estrellas rojas en las gorras rojas de los centinelas, miraba a la ciudad con los ojos de sus ventanas, hambrientas y resplandecientes. Sacaba los dientes helados de la puerta de hierro fundido, secuestraba y rumiaba manojos enteros de detenidos, se los tragaba en las gargantas de ladrillos de los sótanos, los digería en el vientre amurallado y luego los expulsaba a la calle en forma de excrementos, de flemas, de saliva. Al amanecer, cansada, bostezando con el chirrido de sus dientes y mandíbulas férreas, sacaba por debajo de las puertas las lenguas rojas de sangre”.

Lo que cuenta es la muerte

En el interior de esa máquina de exterminio y de terror, se hace lo que Lenin exigía sin tapujos en sus telegramas: se ejecuta. En los primeros capítulos de la novela se describe el fusilamiento de veinticinco personas. Después que los han hecho desnudarse, los matan de cinco en cinco. Luego echan tierra sobre la sangre que hay en el piso. Tras eso, cinco vivos desnudos vienen a sustituir a los cinco muertos desnudados. Un chequista se encarga de atar una soga al cuello de los cadáveres, que son izados hacia el techo. De allí los arrojan a un camión, que los traslada al cementerio. Al escucharlo cuando pasa de noche por las calles del pueblo, los habitantes se despiertan, con los ojos legañosos por el miedo, y susurran: “Es la Checa, la Checa que saca su mercancía”.

Uno de los chequistas le comenta a Srubov: “Camarada Srubov, esto es como una máquina, es una fábrica”. Y como tal, lo que allí cuenta es la producción, es decir, la muerte. Esta tiene además un efecto adicional: el miedo. Eso se pone de manifiesto en la actitud con la cual las personas acuden a la oficina de la checa. Van con abrigos rotos (a la checa había que ir con harapos; quien no los tenía se los pedía a algún conocido). Retiran con temor los pases y quienes van como testigos, impacientes, aguardan para ser interrogados. Tanto unos como otros tienen miedo de que de interesados y testigos se conviertan en acusados y detenidos.

Aparejado al miedo está, a su vez, el fomento de la delación. A la oficina de Srubov llegan centenares de cartas de denuncias, anónimas unas, firmadas otras. Además de sus agentes, la Checa necesitaba una legión de informadores voluntarios. Para reclutarlos muchos chequistas se valían del certificado de lealtad, necesario para acceder a determinados empleos. Quien apoyaba al régimen soviético tenía el deber de ayudarlo. Eso permitía a la policía secreta contar en cada uno de esos informadores con ojos y oídos para escuchar y espiar.

Un bienestar surgido de la sangre

Tanto Srubov como los chequistas que están bajo su mando cumplen su trabajo con convicción, pues en nombre de Ella incluso asesinar es una alegría. Isaac Katz firmó la sentencia de muerte del padre de Srubov, de quien es amigo y compañero de la universidad. Este, por su parte, llegó al convencimiento de que fusilar a su padre, que era médico, es decir, un burgués, fue imprescindible, y que al ser comunista él debía aceptarlo sin protestar. Otro chequista, Yefim Solomin, sirve a la revolución como se sirve a un buen amo. Por eso considera que él no fusila, sino que simplemente trabaja. Por otro lado, los agentes veteranos sufren tremendamente cuando pasan mucho tiempo sin ejecutar o asistir a los fusilamientos. Ese es el caso de Alexéi Bozhi, quien lleva dos semanas sin laborar. Como ocurre con todas las profesiones, la suya ha desarrollado los rasgos propios de la misma, y determina las necesidades espirituales y hasta fisiológicas.

Quienes algunos años después se encargaron de hacer de verdugos durante el Gran Terror estaban adiestrados para ello. Eso les dio una gran capacidad de sobrevivencia y adaptación. Pero los chequistas de la novela de Zazubrin aún estaban demasiado próximos a la toma del poder y el comienzo del terror rojo. Y no todos fueron capaces de salir indemnes de aquel ciclo de derramamiento de sangre. Iván Mudinia ha fusilado a miles de personas, pero desde que ejecutó a su hermano no para de beber, pues él se le aparece todas las noches.

También Srubov cae en un abismo psicológico, cuando empieza a darse cuenta de las atrocidades que ha ayudado a cometer. En una carta que le escribe su padre antes de morir, le expresa que pretende construir “el edificio del destino humano para la felicidad de todos, para ofrecerle la paz y la prosperidad”. Pero pretende elevarlo encima de millones de hombres torturados, fusilados, aniquilados… Te equivocas… La humanidad no aceptará el bienestar surgido de la sangre”.

Srubov empieza a tener miedo de la oscuridad y al llegar a su casa enciende las luces. Pasa semanas dormir, o bien duerme sentado en la silla, el escritorio, la mesa, el trineo, el vagón. Solo come bocadillos y los ingiere de prisa. Se siente sucio y se lava las manos a menudo. Las contradicciones y dilemas pasan a agudizarse en su interior, y comprende que sus principios han sido socavados por compromisos morales supuestamente animados por las mejores intenciones. Y al reconocer la destrucción humana que ha causado, acaba en la locura.

Su lectura solo puede suscitar horror

En la introducción que redactó para la edición francesa de La astilla, Dmitri Savitski expresa que su lectura solo puede suscitar una reacción: horror. En efecto, es una obra incómoda de leer, que propone una aguda reflexión sobre el sentido y los dilemas de la violencia en los cambios sociales. Zazubrin hace una radiografía de la máquina de terror creada por los bolcheviques y lo hace en un relato atroz y de una dureza asfixiante. Como apunta Savitski, su importancia no es abstractamente estética. Se trata de uno de los primeros testimonios literarios sobre la naturaleza del poder soviético, cuya historia es precisamente la de la Checa. La novela de Zazubrin es así una acusación casi documental contra el partido comunista, culpable, como se empezó a reconocer abiertamente con la perestroika, de haber declarado la guerra a su pueblo.

Con La astilla, Zazubrin probó que era un estupendo escritor, al haber sido capaz de tratar un tema tan candente y terrible con un notable nivel estético. Posee un estilo denso y telegráfico, con el cual, al decir de Savitski, ni John Dos Passos ni Ernest Hemingway podrían soñar. Su lenguaje tiene además una asombrosa expresividad, y alcanza una gran precisión en las imágenes y las metáforas y una potente capacidad de síntesis.

Autor desconocido y escasamente publicado fuera de Rusia, Zazubrin ha conocido cierta difusión con La astilla. De esta existen traducciones al francés (1990), el italiano (1990) y el portugués (2012). En español, aparece en el volumen Trilogía siberiana (Círculo d’Escritores, 2015), en el que también se incluyen La verdad pálida y Vida en común. Cuenta con una introducción y un epílogo muy documentados de Joanna Szypowska, responsable también de la traducción. Por causas que ignoro, hoy solo pueden hallarse unos pocos ejemplares en librerías de segunda mano, pero a precios elevadísimos.

Existe otra versión de La astilla que vio la luz en 2017 en Argentina bajo el sello de Ediciones Ryr, una editorial marxista. Ediciones Maldoror anunció la novela, pero creo que no llegó a ir a la imprenta, pues ninguna librería la tiene. Sí alcanzó a permitir a los lectores leer su primer capítulo, junto con el prólogo escrito en 1923 por Valerian Prajdujin. Para quienes se interesen, el pdf se puede encontrar junto a este texto.

El Chekista, de Vladimir Zazubrin, primer capítulo

Descargar PDF [1,41 MB]

© cubaencuentro.com