Literatura, Literatura cubana, Narrativa

Tres maneras de narrar

Los libros más recientes de Liany Vento, Lidia Caridad Hernández Oria y Javier Negrín ilustran algunos de los caminos estéticos y temáticos por los cuales transita la prosa de ficción que se escribe en la Isla

A juzgar por lo que he podido ver en las librerías de La Habana, se publica con cierta abundancia en la Isla. En este incremento cuantitativo ha tenido no poco que ver el surgimiento del Sistema de Ediciones Territoriales, que comenzó a funcionar en 1989. Eso descentralizó esa actividad y dio más oportunidades a los escritores, especialmente a los de las provincias. Ahora, ya digo, se publica más, aunque eso no siempre vaya aparejado con un incremento de la calidad. Asimismo, desde el punto de vista del diseño muchos de esos libros son, para decirlo benévolamente, poco atractivos, aunque en descargo de los mismos hay que decir que en el Interior los recursos son mucho más limitados. Por otro lado, ante tantas opciones al potencial comprador le resulta muy difícil orientarse, separar la paja del heno, sobre todo cuando se trata de autores poco o nada conocidos. De mi último viaje traje algunos títulos que planeo ir reseñando en estas páginas. Comienzo por tres cuya lectura me ha parecido estimulante.

Con Algo de sangre (Ediciones Ancoras, Nueva Gerona, 2017, 81 páginas), Liany Vento (Santa Clara, 1982) hace su primera incursión en la novela. Sus libros anteriores, Close up (2010), El olor de los fulanos (2013) y Nubes (2014), eran colecciones de cuentos. Acerca de ello, la escritora ha comentado: “He sido feliz con publicar esta novela. Con los comentarios que algunos escritores y amigos, mi madre, me han brindado. Lo único que lamento es sentir que he perdido cierta facultad como cuentista. Ya lo había leído, escuchado, pero no pensé que fuera cierto: una vez que escribes lo que consideras una novela, es muy difícil no pensar el mundo a narrar como tal”. De todos modos, el salto de un género al otro no ha sido muy violento, pues Algo de sangre es una novela corta o, si se prefiere, un relato largo.

“Ve no sabe qué es un criminal. Cree saberlo. Pasa horas leyendo libros, consumiendo todo lo que tiene que ver con el tema y segura de que eso basta. Trato de convencerla de que nada de eso le servirá, que seguramente ha tenido enfrente verdaderos asesinos y ni cuenta se ha dado. Cuando lo digo eso se pone pensativa y entonces me arrepiento, es capaz de andar mirando a todos detenidamente por si aparece alguno que no se le escape y entonces aplicar lo que hace llamar su fórmula. Pero no quiero pensar en eso ahora. Solo quiero que regrese, la misma de siempre, con sus locuras y sus obsesiones”.

Quien así habla en primera persona es una de las protagonistas de la novela (nunca menciona su nombre). La otra es Ve, quien en realidad se llama Verónica. Las dos están a cargo de una librería y mantienen una relación amistosa tan singular como intensa. La narradora, no obstante, aclara que no es carnal: “Me gustaría explicarle a alguien que nada de esto tiene una connotación sexual. No sabría qué tipo de connotación, pero no quiero besarla ni tener sexo con ella (…) A veces me he preguntado qué pasaría si nos vemos obligadas a separarnos. Todo se vendría abajo. Ya no pienso en mi familia como mi familia. Somos Ve y yo. Nacimos solas y para estar juntas, sin nadie que nos diga cómo vivir o qué debemos hacer”.

La narradora y Ve se llevan bien, aunque entre ellas subyace una tenue tensión que la primera se preocupa de no elevar. Son además dos personas distintas que se complementan. La primera es tímida y no le agrada dejar el espacio en donde se siente segura. Ve, por el contrario, es atrevida, tiene un carácter fuerte y sabe superar el miedo. Desde el día en que se conocieron, cuando coincidieron en un misterioso viaje en tren, Ve se convirtió en la cueva y la narradora en el animalito que corre a resguardarse en ella.

La vida de las dos chicas se ve alterada por la intromisión de un hombre, con quien Ve quiere poner en práctica una idea que la obsesiona. Piensa que con solo mirar a los ojos a alguien, es capaz de adivinar si es un asesino en serie, incluso cuando esa persona aún no lo sabe porque está en la etapa inicial. Cree además que un modo de evitar que se convierta en asesino es medicándole ciertas dosis de terror, mediante la lectura de obras de temática criminal. Liany Vento ha declarado que quiso escribir una novela breve cuya anécdota pretende revelar una tesis sobre las obsesiones; sobre la dependencia casi enferma a ideas o personas que sabemos nefastos para nuestra vida, pero a las que no queremos evadir porque nada será peor que estar solo, que la soledad.

Algo de sangre posee como primer acierto el desmarcarse de los patrones temáticos y argumentales que son usuales en la narrativa que se escribe en la Isla. A partir de una historia que no tiene asideros en la realidad contemporánea, Liany Vento ha construido un atractivo entramado. Detrás de su aparente sobriedad, enhebra una ficción inquietante con un logrado fluir narrativo. Todo en la novela está bien calculado, organizado y constreñido. Asimismo y aunque la acción se desplaza por sitios definidos como Santa Clara, Bayamo y La Habana, la autora no incorpora detalles de color local. Emplea una prosa correcta, clara y funcional, despojada de florituras.

Personajes empujados s la violencia

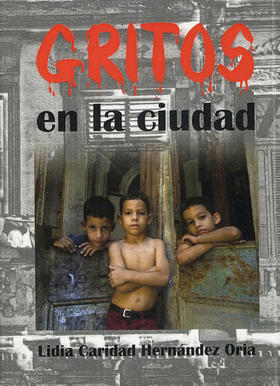

En Gritos en la ciudad (Ediciones Extramuros, La Habana, 2018, 46 páginas), Lidia Caridad Hernández Oria (1959) ha reunido veintidós narraciones cortas en las que sus personajes se ven empujados a la violencia. Estos, como se anota en el brevísimo texto de la contraportada, se hallan atrapados en una red de circunstancias terribles, de las que da igual sean presas o depredadores.

Esta violencia no es aquella que en la década de los sesenta reflejaron escritores como Jesús Díaz (Los años duros), Norberto Fuentes (Condenados de Condado) y Eduardo Heras León (La guerra tuvo seis nombres, Los pasos en la hierba). En aquellos libros, sus autores abordan aspectos de la lucha que se libró contra la dictadura de Batista, la invasión de Playa Girón y las bandas contrarrevolucionarias del Escambray, para registrar lo que Alberto Garrandés ha llamado “la deslumbrante epicidad de la Revolución”. En cambio, Hernández Oria muestra en sus cuentos una violencia que se extiende a distintos estamentos de la sociedad cubana de hoy, y que afecta tanto la esfera pública como la privada.

El narrador de “El centinela” confiesa que fue un niño triste. Su padre era un hombre violento y los maltrataba a él y a su madre. “Me especialicé en soportar el dolor, y era golpeado sin descanso: puños, cintos, varas; creía que si se saciaba conmigo la dejaría en paz. Nunca imaginé que escapaba del trabajo para maltratarla; eso lo supe mucho después”. Se hizo respetar cuando creció y se hizo más alto y más fuerte. Un día su padre quiso apalearlo, pero él esquivó el golpe y rompió la vara. Gracias a unos vecinos solidarios, el hombre acabó en la cárcel. Pero el daño ya estaba hecho, y su mamá “no se recobró de su última golpiza, gemía aterrorizada por cualquier ruido; los médicos especulaban que con el tiempo se recobraría”.

Están, por otro lado, los niños y niñas que son maltratados por ser diferentes. Al protagonista de “El sobreviviente” le gustaba estar con su hermana, insertando bolas coloridas, inventando pulsos, aretes y collares, o en la cocina con su mamá, picando ajos y cebollas. Cuando su padre y su hermano estaban en casa, su vida era un infierno: el primero lo usaba de alfombra; el segundo, de saco de boxeo. Un día que olvidó quitarse el creyón de labios, su papá lo golpeó con tanta fuerza, que le rompió la mandíbula. El narrador concluye así el cuento: “A los quince años no tenía ni un solo hueso sano. Aprendí a mentir, terminé el pre, y abandoné mi casa. Ahora al entrar al barrio rescato mi voz de trueno, mis ademanes rudos; y si voy de salida y el callejón queda atrás, saco mi espejo mágico, retoco mis labios y el rímel de los ojos”.

Esa violencia que sufren en el ámbito hogareño, los niños la repiten, a su vez, con sus compañeros. Para el narrador de “El Garoé”, la vida en su casa es una agonía. A eso se suma que en la escuela tiene que soportar las burlas de los otros chicos por su uniforme viejo y sus zapatos tenis cosidos y vueltos a coser. Mientras está en clases tiene un respiro. Pero al sonar el timbre, su pesadilla empieza de nuevo. “Si logro escapar de los abusadores, me detengo bajo la sombra de los flamboyanes, pero si no lo consigo, acabo molido a golpes y sucio”.

En “La cacería”, Hernández Oria narra una historia cuyos personajes son jóvenes que cumplen el servicio militar. Uno de ellos, a quien llaman El Beny, abusa de otro recluta que es pequeño y tiene mirada de muchacha. Lo obliga a lavarle la ropa, sin que ninguno de sus compañeros diga o haga nada. Una noche, El Beny amordaza al chico y lo lleva arrastrando al monte. Esa semana no tienen pase y como le comenta al narrador, ha decidido que esa iba a ser su diversión.

En Gritos en la ciudad, Hernández Oria demuestra saber que el cuento es un género insular y cerrado, una máquina infalible asignada a cumplir su tarea narrativa con la máxima economía de recursos. Sus textos son muy breves y extraen precisamente sus mayores aciertos de la concisión, de la capacidad para lograr unos retratos densos con pocas pinceladas. Dota a sus historias de un registro realista, para transitar los sitios más incómodos y dolorosos de la realidad. El resultado de ese empeño coral es una disección cruda que arroja luz sobre una violencia que, de tan cotidiana, muchos no ven o no quieren ver.

Comenzar el abecedario por la te

En la década de los 80 del pasado siglo, varios escritores dieron a conocer textos narrativos que tenían como ámbito específico el de las becas. Para su estreno como autor de ficciones, el crítico de arte Javier Negrín (Villa Clara, 1978) decidió retomar aquella vertiente temática y ambientó allí los cinco cuentos que integran Yotuel. El libro fue publicado en 2012 por Ediciones Áncora, de Nueva Gerona, que lo reeditó en 2016.

La beca en la cual tienen lugar los cuentos de Negrín es una de aquellas escuelas secundarias básicas en el campo (ESBEC), que se crearon a comienzos de los 70. Sobre ellas Jorge Fraga realizó el documental La nueva escuela (1973), donde se las presenta como fábricas del hombre nuevo que ilusoriamente entonces se pensaba crear. Poco tiene que ver, sin embargo, la imagen que allí se da con la que muestra el libro de Negrín:

“La vida es dura. Hay que luchar. Si no luchas te mueres de hambre. Ponte para las cosas. Lo primero es huirle al campo. Si vas a chapear todos los días te pones flaquito, te pican las santanillas y hasta puede que te pongas fatal y te cortes con un machete. Para eso tienes que huirle al Subdirector de Producción, al Producto, al Produ. Pero él es un lince y después del almuerzo revisa el albergue de séptimo arriba y abajo, buscando a los alumnos que no quieren pinchar (…) Ahora que la gente va derechita a chapear matas de toronja, échenle una sonrisa al Produ y, en cuanto les dé la espalda, mándense a correr. Porque si no, los pone a limpiar el pasillo. Porque hay que luchar en la cocina. Ahí está la jama. Ahí está la jefa de cocina, esa negra mona que todas las tardes se va con una jaba de comida que bien bien pudieran comerse ustedes. Pero ustedes sin rencores. Vayan mansitos y pregúntenle si pueden ayudar en algo. Eso siempre resulta. ¿No se los dije? Los pusieron a escoger arroz”.

Varias de las causas por las cuales aquellas escuelas de becados se convirtieron en pruebas fehacientes de su fracaso, aparecen recreadas en estos cuentos: el descontrol de la sexualidad de los alumnos, la improductividad de un trabajo rutinario, el abuso de los más fuertes sobre los más débiles, las tendencias delictivas de muchos jefes estudiantiles, la masividad. Negrín revela la otra cara de la moneda, acaso la real. La suya es una visión que dista de ser amable y complaciente, lo cual se plasma en una obra rompedora en el contenido, pero también en la forma.

El libro se abre con el cuento que le da título, y que es un golpe directo a la boca del estómago del lector. Relata la humillación a la cual un grupo de estudiantes somete a uno de sus compañeros. No voy a revelar de qué se trata. Solo apuntaré que si ese texto fuese adaptado al cine, buena parte del público no soportaría su visionado. En los cuentos restantes —“Los muslos de Yoadis”, “La lucha”, “Jottábic”, “La bizca Tatiana”—, Negrín narra historias que recrean la vida cotidiana de los jóvenes en la beca desde diferentes ángulos.

Negrín ha iniciado su andadura como escritor de ficciones con una obra sólida y contundente, que sorprende por su consistencia narrativa y su seguridad formal. Es evidente que busca dirigirse a un amplio espectro de lectores, pero eso no lo lleva a descuidar los valores literarios. En primer lugar, todos los cuentos están escritos dentro de la órbita del lenguaje oral. Pero su autor no cae en la simple copia magnetofónica. Selecciona, sintetiza, reelabora. El resultado es una prosa de gran potencial expresivo, tras la cual se advierte un trabajo serio y concienzudo. En este sentido, es pertinente señalar la adecuación entre materia y lenguaje que hay en los cuentos.

Cualquier persona puede seguir sin problemas e incluso disfrutar el libro. Pero las historias sobrepasan el plano anecdótico y propician varias posibilidades de lectura. Para argumentar esto, me referiré a algunos de sus principales aspectos. Uno de ellos se relaciona con la voz narrativa. Desde el principio emplea la primera persona (“Yo no sé si tú te acuerdas de él”), pero al mismo posee atributos propios del narrador omnisciente: tiene un conocimiento absoluto y total de los hechos, explica en lugar de sugerir, sabe lo que los personajes sienten, quieren, piensan y hacen.

Asimismo, en “La lucha” se refiere a uno de los estudiantes, conocido como el Intelectual, y comenta que según este “un día va a escribir unos cuentos sobre todo esto”. En “La bizca Tatiana”, expresa que “él más o menos estuvo metido en todos los cuentos, ordenando los pronombres personales (…); siempre estuvo ahí, como una sombra detrás de las cosas, como el testigo dispuesto a contarlo todo pero que solo de refilón se metía en el asunto, como si no hubiera sido protagonista de una de las historias”. Y añade que “mejor no hubiera recordado esas historias y no las hubiera narrado, ya mayor, cuando era un profesor de mierda en un preuniversitario y no el tipo grande que todos esperábamos”. Todo lleva a pensar que es el Intelectual quien narra esos cuentos, pero ¿realmente lo es? Y si lo es, ¿por qué se distancia y se refiere a sí mismo como un personaje más? Negrín elude decirlo explícitamente y deja que sea el lector quien lo decida.

En Yotuel, su autor hace gala de una destreza técnica poco usual en un debutante. Quienes no se queden en la anécdota y se animen a ir más allá, descubrirán que los cuentos son más complejos de lo que aparentan ser, que poseen varias capas. El narrador misterioso que embosca su identidad es solo una de las estrategias utilizadas por el autor. Asimismo, no estamos ante una recopilación de textos, sino ante un libro orgánico en el que estos no solo comparten el espacio concreto en el cual se desarrollan. Negrín ha concebido un conjunto ficcional cuyas piezas se articulan entre sí. Aunque estas son autosuficientes y poseen entidad propia, constituyen capítulos o fragmentos de una ficción mayor. Si se leen de corrido, se enriquecen y complementan, y al concluir su lectura tenemos la imagen de un microcosmos compacto.

Hay constantes referencias que remiten a personajes y situaciones de las otras historias, lo cual denota una clara intención de relacionarlas. Eso se pone de manifiesto más claramente en el cuento que cierra el libro, que comienza con una apretada síntesis argumental de los cuatro anteriores. Allí se anota que el Intelectual estuvo “en el momento en que escupían a Yotuel, masturbándose con rabia mientras Yoán jugaba a ser novio de Yoadis y Lázaro la embarazaba, amenazando a los luchadores de la cocina con escribir un libro que nunca hizo, y hasta poniendo la última piedrita para que Jottábich se cayera del cuarto piso”. Y se puede afirmar, en resumen, que los cuentos se comprenden cabalmente si se integran al contexto al cual pertenecen.

En una de sus impagables glosas, Jorge Mañach comentó la primera exposición de un pintor joven, quien junto a logros amablemente definitivos, presentaba los errores propios de un artista bisoño. Y para justificar estos últimos, preguntaba: “Pero, ¿cuándo ha comenzado el alfabeto por la zeta?”. Contraviniendo esa regla, Javier Negrín ha empezado el suyo por la te.

© cubaencuentro.com