Los apóstatas de los bellos ideales

Una nueva edición recupera un libro de 1949, en el que seis escritores y periodistas asumieron la propuesta de narrar su fascinación por el comunismo y su posterior desencanto

Semanas atrás, publiqué en este diario tres trabajos en los que me refería a algunos escritores hispanoamericanos que dedicaron poemas a Stalin. Tras leerlos, un buen amigo me envió un email en el cual me comentaba: “¡Qué desolador y triste acopio de incapacidad y fanatismo nos entregan en este repaso los escritores de nuestra lengua que vivieron esos años, que presenciaron esos crímenes, y que, por su misma condición de intelectuales, eran precisamente los llamados a denunciarlos, a desconfiar de las demagogias y sus visiones simplistas! Lo mismo ocurrió con el nazismo, en la tierra de tantos pensadores bien informados, tan cultos y conocedores de las ideas nobles y salvadoras, como se mostró en un libro que hizo furor en los 90, Hitler's Willing Executioners. Tristemente, siempre ha pasado así: hay un virus de ingenuidad, bobería y de esquematismo que domina a un grupo de gente ilustrada en una sociedad dada, y esos imponen su embriaguez y sus esquemas al resto de la intelligentsia”.

Y al final de su mensaje, este amigo me decía: “Quizás podrías pensar en una futura serie de comentarios de compensación, en que mostraras que si bien hubo tontos útiles (y deplorables) como Miguel Hernández, hubo figuras de una talla inmensa, que supieron hacer uso de la independencia de criterio y del coraje. En español no hay muchos de estos últimos, por cierto. No es como ocurrió en Francia, donde existió un André Gide, que hizo gala de honestidad y lucidez en esa misma época en que Neruda se revolcó en la sumisión y la bajeza”.

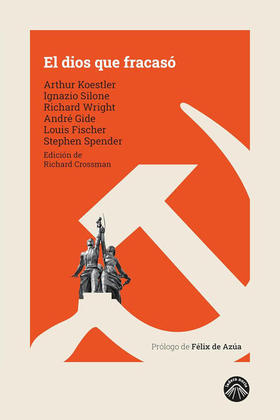

A los pocos días leí en la prensa la noticia de la salida de un libro que precisamente trata el tema sugerido por mi amigo: El dios que fracasó (Ladera Norte, Madrid, 2023, 325 páginas). Es la primera edición de esta obra que ve la luz en España, y además cuenta con una excelente traducción de Elena Tarrod. Esta ha incluido además una buena cantidad de notas que son sumamente útiles para los lectores. En nuestro idioma, existían dos traducciones anteriores aparecidas en Argentina. Una de Unión de Editores Latinos, de 1951, con el título de El fracaso de un ídolo; y otra, de 1964, que salió bajo el sello de la filial en Buenos Aires de Plaza & Janés. Su título coincide con el de la española, que es más fiel al inglés: The God that Failed. Ese libro se publicó en Estados Unidos en 1949 y al año siguiente en Inglaterra. Como era de esperar, su salida provocó un enorme revuelo, lo cual contribuyó a que tuviera varias reimpresiones.

El dios que fracasó, cuenta su editor, el profesor y político británico Richard Crossman (1907-1974), fue concebido al calor de una discusión. Se hallaba él pasando unos días en el norte de Gales junto con el escritor de origen húngaro Arthur Koestler (1905-1983). Una noche, un debate sobre un tema político llevó la charla a un punto muerto. Eso hizo que su amigo le comentase:

“—O no puedes o no quieres entender. Pasa lo mismo con todos vosotros, los anglosajones anticomunistas, cómodos e insulares. Odiáis nuestros gritos de Casandra y no nos queréis como aliados; pero, al fin y al cabo, los excomunistas somos los únicos que, entre los de vuestro lado, sabemos de qué va todo esto”.

Eso los llevó a charlar sobre por qué Fulano de tal se hizo comunista y por qué luego abandonó o no el partido. Crossman pidió a Koestler que le contara cómo se afilió él al partido, y le insistió que expresara “no lo que sientes ahora, sino lo que sentías entonces”. Cuando su amigo llevaba un rato hablando, lo interrumpió y le dijo que ese asunto debería plasmarse en un libro. Y de inmediato empezaron a barajar nombres de excomunistas capaces de expresar por escrito la verdad sobre sí mismos.

Muestra la permanencia de un sistema manipulador y represivo

La amplia lista inicial que hicieron terminó limitándose a media docena de escritores y periodistas de diferentes países. Crossman apunta que un aspecto que consideraron esencial fue el de que “cada colaborador pudiese, no revivir el pasado —eso es imposible—, sino que, mediante un acto de autoanálisis imaginativo, pudiera recrearlo, a pesar de conocer la situación de los hechos desde el presente”.

Los seis intelectuales escogidos para describir su viaje de ida y vuelta al comunismo fueron el propio Koestler; el italiano Ignazio Silone (1900-1978); el afroamericano Richard Wright (1908-1960); el francés André Gide (1869-1951); el norteamericano Louis Fischer (1896-1970) y el británico Stephen Spender (1909-1995). De acuerdo a un criterio que creo resulta fácil deducir, los testimonios de los tres primeros se reproducen en un primer bloque titulado “Los iniciados”. Los otros tres integran la segunda parte, que se llama “Los adoradores a distancia”. Las experiencias que narran todos corresponden al período que va de 1917 a 1939, durante el cual, como anota Crossman, las conversiones eran muy comunes.

Además de esos seis textos propiamente dichos, en El dios que fracasó se incorporaron otros dos de carácter complementario. El primero es la introducción de Crossman, quien aparte de referirse al proceso de creación del libro desgrana una serie de ideas y reflexiones muy atinadas. El otro está firmado por la irlandesa Enid Starkie (1879-1970), catedrática de literatura francesa un Oxford. Fue ella quien se encargó de seleccionar, con la aprobación del propio Gide, las páginas de este que se reproducen. Las extrajo de las dos obras que él publicó después de su viaje a la Unión Soviética: Regreso de la URSS (1936) y Retoques a mi regreso de la URSS (1937), en las cuales dejó constancia de su desilusión y su crítica al estalinismo.

Leer este libro hoy, setenta y cinco años después de que viese la luz por primera vez, constituye una experiencia fascinante. En las breves páginas que redactó como prólogo para esta reedición, el escritor español Félix de Azúa apunta que puede parecer literatura arcaica y en cierto modo, lo es, “aunque en algunos países se mantenga el comunismo más vetusto como en Cuba o en Corea del Norte”. Sin embargo, agrega, es “una lectura instructiva porque muestra la permanencia de un sistema manipulador y represivo, adaptado al actual medio español por partidos como Batasuna-Bildu, Podemos-Sumar, los nacionalistas periféricos y similares”. Y no deja de advertir que hay además una herencia de totalitarismo inconsciente que permanece en España y Latinoamérica.

Referirme en detalle a cada uno de los textos es una tarea demasiado ardua y ocuparía mucho espacio. Así que me voy a limitar a glosar los de un par ellos, para que se pueda tener una idea de cómo los autores asumieron la propuesta de narrar su fascinación por el comunismo y su posterior desencanto. Lo haré poniendo énfasis en las razones que contribuyeron a su cambio de postura respecto a esa ideología.

El espectáculo de la dialéctica del autoengaño

Empezaré por Koestler, quien en 1931 se afilió al Partido Comunista Alemán. Tras su ingreso, empezó a tener encuentros con miembros que tenían nombres de pila —Edgars, Paulas e Ivanes—, pero no apellidos ni dirección. Se fue dando cuento de que en el trato con ellos predominaba “una atmósfera fraternal paradójica, una mezcla de camaradería y desconfianza mutua”. Algo, reconoce Koestler, cierto para todo movimiento clandestino. Años después fue enviado a la Unión Soviética, donde, “aunque llevábamos anteojeras, no estábamos ciegos, e incluso los más fanáticos no podían darse cuenta de que no todo iba bien en nuestro movimiento”. Tras el estallido de la Guerra Civil española, logró entrar en este país para unirse al ejército republicano. Pero fue reconocido y denunciado como comunista y las tropas franquistas lo capturaron y encarcelaron. Pasó allí cuatro meses y fue liberado gracias a la intervención del gobierno británico. No sabía que a partir de ese momento había dejado de ser comunista.

Tras salir de España, se enteró de que, en las purgas estalinistas, su cuñado y dos de sus mejores amigos habían sido detenidos. Los tres eran miembros del Partido Comunista Alemán. A su cuñado, un médico políticamente ingenuo, se le acusaba de ser un saboteador que había inoculado sífilis a sus pacientes y también, como era de esperar, un agente de una potencia extranjera. “No se ha vuelto a saber de él desde su detención hace doce años”, apunta Koestler.

Los dos amigos eran un físico y su esposa. A él lo detuvieron en 1937, bajo la acusación de haber contratado a veinte bandidos para tender una emboscada a Stalin y a Kaganovich en su próximo viaje por el Cáucaso. Se negó a firmar una confesión, y permaneció en diversas prisiones durante tres años. En 1940, tras la firma del pacto Ribbentrop-Molotov, fue entregado a la Gestapo, junto con un centenar de comunistas austriacos, alemanes y húngaros. El físico sobrevivió a la Gestapo y participó en el levantamiento de Varsovia.

Su esposa fue detenida un año antes que su esposo. Era ceramista y primero la acusaron de haber introducido esvásticas en el dibujo que diseñó para unas tazas de té que se iban a producir en serie. Después, de haber ocultado bajo su cama dos pistolas que iban a usarse para matar a Stalin en el siguiente Congreso del Partido. Pasó dieciocho meses en la Lubianka, donde trataron de que actuase como pecadora arrepentida en el juicio contra Bujarin. Intentó suicidarse, pero la salvaron a tiempo y poco después fue puesta en libertad, gracias a los esfuerzos del cónsul austriaco en Moscú.

A propósito del caso de ese matrimonio, Koestler escribe que “nuestros marxistas nucleares no pueden afirmar que ignoran lo que ocurre en Rusia. Conocen en detalle la historia de, al menos, dos de sus colegas, ambos leales servidores de la Unión Soviética, detenidos por cargos grotescos, retenidos durante años sin juicio y entregados a la Gestapo. Saben además que estos casos no son excepcionales; tienen a su disposición informes fiables y de segunda mano de cientos de casos similares que afectan a los círculos académicos rusos. Y lo mismo puede decirse de todos los autores, periodistas e intelectuales que están afiliados al Partido Comunista o son sus simpatizantes. Cada uno de nosotros conoce al menos a un amigo que murió en los campos de trabajos forzados del subcontinente ártico, que fue fusilado acusado de espionaje o que desapareció sin dejar rastro. Cómo vibraban nuestras voces con justa indignación, denunciando los fallos de la justicia en nuestras confortables democracias. Y cómo callábamos cuando nuestros camaradas, sin juicio ni condena, eran liquidados en la sexta parte de la tierra. Cada uno de nosotros tiene un esqueleto en el armario de su conciencia; con sus huesos se podrían llenar unas catacumbas más laberínticas que las de París.

“En ninguna época y en ningún país han sido asesinados y reducidos a la esclavitud tantos revolucionarios como en la Rusia soviética. Para alguien que durante siete años encontró excusas para cada estupidez y cada crimen cometidos bajo la bandera marxista, el espectáculo de esta dialéctica del autoengaño, de estos equilibrios en la cuerda floja realizados por hombres inteligentes de buena voluntad, es más descorazonador que las barbaries cometidas por los simples de espíritu. Habiendo experimentado las posibilidades casi ilimitadas del funambulismo mental en esa cuerda floja, sé cuánto hay que estirar para que esa cuerda elástica se rompa”.

El cinismo triunfó sobre la honestidad

Louis Fischer fue un famoso periodista norteamericano, que en 1921 fue enviado como corresponsal en Berlín del New York Evening Post. Aunque nunca se afilió a ningún partido político, se convirtió en una apasionado y acérrimo defensor de la Rusia soviética, donde vivió por varios años. Escribía desde allí para el diario The Nation, y en sus artículos negó la gran hambruna provocada por la colectivización forzosa, que dejó unos siete millones de muertos. Asimismo, acusó al grupo de diarios y revistas de William Randolph Hearst de organizar campañas antisoviéticas. Durante la Guerra Civil española, Fischer fue voluntario de las Brigadas Internacionales. Regresó a Estados Unidos en 1938 y fue en esa época cuando comenzó su ruptura con el estalinismo. De hecho, abandonó The Nation por el carácter favorable de la información sobre la Unión soviética que se publicaba.

Al referirse a la impresión que tuvo al visitar decenas de granjas colectivas entre 1932 y 1936, Fischer confiesa que su propia actitud comenzó a preocuparlo: “¿No estaba glorificando el acero y los kilovatios y olvidando al ser humano? Todos los zapatos, escuelas, libros, tractores, luz eléctrica y metropolitanos del planeta no añadían nada al mundo de mis sueños si el sistema que los producía era inmoral e inhumano”. Empezaron a aparecer así las primeras manchas negras en el lienzo de sus impresiones sobre la Unión Soviética.

En 1928 presenció el juicio a cincuenta importantes ingenieros soviéticos, a quienes se les acusó de sabotaje y espionaje. Creyó una parte del mismo, pero se hizo preguntas sobre el resto. Ese mismo año, Trotski fue detenido y deportado al Asia Central. Su crimen consistía en deferencias políticas y doctrinales con Stalin. Eso hizo reflexionar a Fischer que “el uso de la policía secreta para poner fin a una disputa política fue el Waterloo del Partido Comunista. A partir de entonces, los que tenían la fuerza pensaban que también tenían la razón. Y los disidentes preferían la seguridad a expresar lo que pensaban. El cinismo triunfó sobre la honestidad”. Apunta que se percató de esos fenómenos, pero entonces no comprendió que eran “el principio de una decadencia que ha llevado a la gran mentira y el gran silencio actuales. Inevitablemente, también, han contribuido a la aparición del Gran Líder”.

Para 1936, el trabajo periodístico había perdido para él toda emoción y ya no le compensaba ni estimulaba. De ahí que optara por irse a España. Estaba ya de regreso en su país natal, cuando el pacto nazi-soviético de 1939 acabó por abrirle los ojos. Aquel acuerdo no era para ganar tiempo, sino para ganar territorio. Fue la tumba del internacionalismo y la piedra angular del imperialismo bolchevique. Con aquel hecho, escribe Fischer, “dio comienzo la agresión planificada de Rusia que le ha proporcionado el chirriante imperio que tiene hoy día y que le ha convertido en el peor problema de la humanidad”.

Al hacer un balance de la etapa que pasó en la Unión Soviética, Fischer expresa que “mis años como partidario de los soviéticos me han enseñado que nadie que ame a la gente y a la paz debería favorecer una dictadura. El hecho de que un sistema proclame la libertad, cuando realmente la está limitando, no es una buena razón para abrazar un sistema que la aplasta completamente”.

Al final de su texto, apunta que ahora se da cuenta de que “el bolchevismo detenta la mayor concentración mundial de poder sobre el hombre”. Y agrega: “La Rusia de Stalin es condenada como un «estado policial», pero ese no es más que una parte del mal. El Kremlin mantiene sojuzgados a sus ciudadanos no solo mediante el poder policial y carcelario, sino también mediante el poder aún mayor que le confieren la propiedad y la dirección de todas las empresas económicas de la nación. Los trusts, cárteles y monopolios capitalistas son meros pigmeos comparados con el gigantesco monopolio político-económico que es el Estado soviético. No se puede presentar apelación alguna contra su poderío porque no hay poder en la Unión Soviética que no pertenezca a la dictadura gubernamental”.

© cubaencuentro.com