Los forasteros

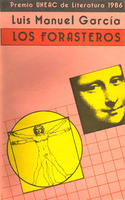

Los forasteros (Premio UNEAC de Literatura, 1986); Ed. Unión, La Habana, 1987, 150 pp. Edición: José Rodríguez Feo.

En virtud de una rarísima y persistente organización de la materia, cierto hombre es árbol, pez o lluvia sin perder su identidad durante 4.000 años; la más apacible primavera reina en cierto apartamento de La Habana, aún cuando el resto del país es azotado por la sequía; un niño pregunta 108 veces "¿por qué?" y narra los sucesos de su última tarde; la tripulación de un pesquero cubano, sepultada en el Sahara, encadena monólogos durante tres meses; Hemingway juzgado por un muchacho que le robaba mangos en su finca, o la singular relación entre Leonardo Da Vinci, la Gioconda y alguien que habita en el 2804. Son argumentos de este libro que, sin prejuicios, se vale de las técnicas realistas, la ciencia‑ficción, la literatura fantástica y el absurdo. Como escenarios: los más diversos lugares del planeta y 5.200 años de historia que el hombre ha poblado de (e)migraciones, dada su condición de forastero en el tiempo, en el espacio o en sí mismo.

SOBRE LOS FORASTEROS:

Cicero Sancristóbal, Arsenio; “Un libro ajeno”, en: Revolución y Cultura; La Habana, 1988.

Rodríguez Núñez, Víctor; “El vendedor de mariposas”, en: El Caimán Barbudo; La Habana, 1984.

DE LOS FORASTEROS:

Ombra y luce

“La suponéis atenta a los

relatos desenfadados de

Boccacio. (Desconfiad! El

propio Vinci, el gran

maestro de la ilusión, se

ha dejado engañar...”

Heinrich Rank; Ueber Kunst und Literatur, Berlín, 1912

“Ombra y luce, ombra y luce”, repite mientras manipula con idéntica habilidad colores y conceptos. Al fondo, un río dibuja su última S antes de desaparecer entre las rocas, antes de adentrarse en el páramo de la sombra y la luz, moviéndose siempre, como el agua, “la última de aquella que pasó y la primera de la que vendrá, como el tiempo presente”, como una nota tañida por sus manos en la lira de braccio, en el estupor de la tarde, en el último bostezo del medioevo.

El hombre se detiene en los siniestros umbrales del olvido. Sin miedo a caer, la luz juega sus malabares con la tarde. Cae, en cambio, desde los recuerdos, la amiga de Fiésole que lo escuchó sin sospechar que conversaba consigo mismo: “Mira la luz y considera su belleza; abre y cierra los ojos, y vuelve a mirarla: lo que de ella ves antes no era, y lo que era, ya no es”. Camina hasta una silla en el extremo de la habitación. La antesala de la noche tiene sus ritos, su voz de mercaderes, perros nostálgicos y pasos que se pierden. El hombre y el cuadro se miran largamente a los ojos. No hay equívocos ni subterfugios. El hombre y el cuadro se miran largamente a los ojos. La cortesana del velo de gasa, la llamaría alguien. Un siglo más tarde, otro italiano, retomando a Vasari, cree identificarla con la hija de Antón María di Noldo Gherardini, la esposa de Francesco di Bartolomeo di Zanobi. Mientras, Adolfo Venturi asegura que se trata de Constanza Avalos, duquesa de Francavilla, pintada en Roma por Leonardo hacia 1502 a petición de Julián di Médicis. Por ahora, es tan sólo una mujer que lo mira imperturbable desde el cuadro, y le descubre en las manos un antiguo cansancio de tanto amasar la eternidad (indómita materia). El se sonroja sorprendido. Aunque quizás no sea la hija de Antón María, la mujer de Francesco, la amiga de Julián, ni siquiera la hija, la mujer o la amiga de alguien. Solemos pertenecer a las cosas que nos pertenecen, sobre todo si se trata de esta mujer que ha venido naciendo durante dos años. Entonces todo era más sencillo, menos confuso que ahora. Bastaba deambular por el bosque, en la ladera norte, atrapando vuelos de aves en el aire, desmenuzando la arquitectura de las hierbas, la armazón oculta de los troncos. Apareció al pie de una encina. O mejor, parecía haber estado siempre al pie de la encina. Leonardo se sentó frente a ella y durante varias horas urdieron el silencio. Quizás por eso, la segunda vez que se encontraron la miró con los ojos desnudos, y la aviesa intención de secuestrar su sonrisa, de obligarla a sonreír para siempre, aunque sucedieran masacres, inundaciones, homicidios, terremotos, violaciones, epidemias, gases tóxicos, armas convencionales (sarcástica palabra), aun cuando el cielo se nublara de satélites atentos al menor descuido.

Dos años. La fiesta en el palacio de los señores di Varochi: los trajes desenfrenados, la frottola, la venerable ancianidad del vino y las carnes grasientas no lograban contener el tedio que supuraba entre columnas, bailes y bostezos. Desde la fiesta del Paraíso por la boda entre Juan Galeazzo Sforza e Isabel de Aragón, y la justa por las de Ludovico el Moro con Beatriz de Este, todo era tedio para él. Todo menos ella. “Creía que aprendía a vivir, pero era a morir a lo que estaba aprendiendo”, fue lo primero que usurpó su nostalgia cuando la vio sobre el banco del jardín. Intercambiaron poquísimas palabras que eran, de todos modos, superfluas. Las ideas de la mujer fluían hacia él sin tener que salvar los escollos, las frases con que usualmente tropiezan en su curso los sueños. Las ideas ascendían desde el fondo de su cerebro para ser absorbidas inmediatamente por ella. El canto de un búho cercenó bruscamente aquel trasiego de palabras que no requerían disfrazarse de palabras. Minutos después, ella accedía a posar para él, con el sosiego de quien confirma una hipótesis largo tiempo defendida[1], con la naturalidad de quien no esperara otra cosa. Acudió puntual al día siguiente. Leonardo, acostumbrado a estudiar con detenimiento sus temas, se vio sometido a total registro: ella parecía ir grabando cada losa rota, cada desconchado en las paredes, cada mueble, cada página de sus manuscritos, que leía con asombrosa facilidad. Mientras, él recibía con nitidez de sueño cada detalle. Los documentos iban desfilando por su memoria un folio tras otro, línea a línea, palabra por palabra, a medida que ella los iba hojeando. Cuando cerraba los ojos, la imagen se hacía aun más pavorosamente real, de modo que, al abrirlos, los objetos adquirían apariencia de meras reproducciones. Optó por mantenerlos abiertos, extraviados en algún lugar entre las vigas del techo. Hasta allí iban las imágenes a buscarlo. Apenas se dio cuenta cuando ella se marchó, tan impalpable como había venido. Esa noche se excedió un tanto en el vino y, al día siguiente, en el paseo por las márgenes del río. La mujer apareció siempre a la misma hora durante varias semanas. El se sometía a aquella recapitulación de los que, siglos después, se conocerían como Códices de Madrid. Por ahora, voluminosos cuadernos atestados de notas, bocetos y observaciones sobre mecánica, fundición, ingeniería militar, geometría, óptica, perspectiva.

Leonardo repasaba la página 187 del primer manuscrito ─esquemas para la fundición de la estatua ecuestre de Francesco Sforza─, interpuesta entre sus ojos y la tarde, cuando comenzaron a ocurrir tachaduras, sustituciones, cambios en algunos bocetos, y adiciones en los márgenes que aclaraban detalles de incierta factura en el original. El estupor de los primeros momentos no le permitió moverse, aun cuando estaba seguro de que aquello no aparecía en su cuaderno. Se encaminó después al sitio donde la mujer leía la página 187, sin modificaciones, intacta. Varias veces se acercó dubitativo. Pero el original se mantenía impávido. Pasaron algunos días antes de aceptar que aquellos cambios sólo se estaban operando en la clandestina realidad de sí mismo, no en la vulgar realidad de los objetos. A veces era una solución imprevista, un diseño elegante o la puertecilla al final de ciertos callejones sin salida. Algo que desde el inicio llamó su atención fue que las observaciones nunca afectaban los premeditados errores que, por precaución, siempre incluía en sus diseños de nuevos mecanismos[2].

Durante el tiempo que ella permanecía absorta en los documentos, Leonardo evitaba cualquier movimiento, por temor a espantar esas visiones que iban componiendo el más raro diálogo: ideas despobladas de palabras. Después se sentaba ante los pliegos desnudos e iba vistiéndolos hasta bien entrada la noche.

Cierto día, cuando la tabla permanecía aún como un espejo sin rostro sobre el caballete de roble, ella lo invitó a caminar. Transpusieron las márgenes de la ciudad, cruzaron pastizales, caballadas inquietas, chozas y sembrados; se adentraron en el bosque donde el olor de los abetos tenía en esa época la misma consistencia que en las sierras de su niñez, humedecidas por el pequeño Streda, al pie de Vinci. Desde entonces se acostumbraron a caminar cada tarde entre los árboles. Leonardo arrancaba flores, cortezas, tallos de arbustos, hierbas espigadas en los claros del bosque. De inmediato, todo se despejaba: el tejido leñoso, la constitución celular, los vasos trasegando la savia, los minúsculos estomas, las funciones vitales de la clorofila. Todo colaboraba con las noches, cuando llenaba, entre feliz, sorprendido y exhausto, resmas de papel como nunca antes[3]. El día que descubrieron un águila herida junto al tronco de un pino, Leonardo estudió las alas, la disposición imbricada y exacta de las plumas, su vocación por las cañadas del aire. En ese momento, sin dejar de sentir en el tacto los desbocados latidos del águila agonizante, las alas se convirtieron en objetos rígidos, esbeltos y plateados; el cuerpo, en un huso de metal desconocido. Asustado, soltó el ave, que se arrastró penosamente sobre la hierba. Miró a los ojos de la mujer y fueron apareciendo extraños animales o (¿quién lo sabría?) máquinas voladoras. Se desprendían de la tierra y ejecutaban piruetas, corcoveos de potro cimarrón, se despeñaban cielo abajo o hincaban el hocico en los flancos del cielo, poseídos, hechizados, enfurecidos de estrellas. Más tarde se desarticulaban, mostrando una anatomía inasible, aun para Leonardo. Cuando cesaron las visiones, el águila quedó definitivamente inmóvil y la brisa se hizo cargo de los pinos, ya anochecía. La mujer descansaba en él una mirada vagarosa y un ligerísimo rictus entre burla y ternura había copado la comisura de sus labios. Cerca de la medianoche, mientras ella dormía, el hombre se alejó con efuerzo del pesado aroma que la arropaba. Se afanó sobre sus papeles, pero sólo pudo extraer de los recuerdos algunos bocetos perfectísimos y veinticinco líneas de brumoso texto. Crecía la madrugada. El rostro de la mujer en el bosque se dibujaba con tanta nitidez que Leonardo traza, casi de un tirón, el primer boceto para el cuadro. El sol y la sonrisa más discutida de la historia, nacieron juntos ese 12 de agosto de 1502.

El tres de agosto, Leonardo viaja a Cesena. Allí recibe, a fines de mes, una carta firmada el dieciocho en Pavia, durante su visita a Luis XII, por César Borgia, duque de Valentinois. Le encarga, como arquitecto e ingeniero general, la inspección de todas las fortificaciones de sus estados. El invierno transcurre mientras visita Imola, Forli, Toscana, Umbría, Siena, Rímini, Urbino, Chiusi, Pesaro, Sinigaglia, Orvieto, Perusa y Roma. Cumple con minucioso desgano sus obligaciones. Durante la noche, cuando la imaginación es plaza sitiada por los recuerdos, dibuja nuevos bocetos que se van acumulando copiosos en una carpeta de becerro con los bordes carcomidos por el uso[4].

El cuatro de marzo regresa a Florencia. La mujer, como movida por un presentimiento o una certeza, lo espera. Leonardo ya sabe cómo será el cuadro, aun cuando no sepa cómo es la mujer.

Por esa fecha es elegido para integrar el consejo que decidirá el emplazamiento del David de Miguel Ángel. La rivalidad entre Leonardo y Miguel Ángel se encona. Pier Gorderini, Gonfalonero Vitalicio de la República, adjudica a Leonardo una pared en el Palazzo Vecchio para pintar su versión de la batalla de Anghiari. Miguel Ángel solicita (y obtiene) otra, donde aparecerá la batalla de Cascina. Comienza una batalla entre batallas; quizás la más pública entre las guerras del arte. La más sangrienta también: corceles enardecidos por el olor de la muerte, hombres acuchillados y acuchillantes, picas, alabardas, tajos y alaridos se van abriendo paso cada mañana en los bocetos de Leonardo. Un instante congelado en la pared que sólo espera su oportunidad para precipitarse sobre el salón y concluir la matanza. Como un grito, la pintura pugna por salir de las fronteras en que Leonardo la ha encarcelado; pero también como una premonición, como una advertencia.

La mujer es ahora el remanso en las tardes. Él regresa extenuado de la guerra y se echa a descansar en sus ojos[5]. Va instalándola en un paisaje lunar, fabricado con rocas, montañas neblinosas y caminos sin término.

El veinticuatro de octubre recibe la llave de la sala pontificia de Santa María Novella y acuerda la terminación de la batalla para febrero de 1505. Levanta un original andamio para acelerar el trabajo y concluye sus observaciones sobre el vuelo de las aves.

La mujer lee en silencio, pero algo se ha quebrado durante la ausencia de Leonardo: las visiones[6] y enmiendas, el bosque, los paseos usurpados por la guerra. Sólo queda el misterio, esa frágil materia con que va construyendo un rostro.

Se acerca el fin en esta tarde ventosa de septiembre, mientras repite “ombra y luce”, como una letanía o un talismán para detener los recuerdos. Sobre una mesa yacen, en pecaminosa promiscuidad, sus recientes investigaciones sobre la transformación de los cuerpos sólidos y la fórmula de Plinio para un encausto especial, empleado por los romanos, a base de resina y colofonia —destilado de la trementina— que dará a los colores un brillo de esmalte después de secado al fuego. El hombre y el cuadro se miran largamente a los ojos. “La gracia de la sombra gradualmente privada de colores demasiado marcados”, no es ahora una recomendación, sino un hecho, un rostro, un tiempo detenido al pie de cierta encina, una mujer que desapareció hace ya cinco días con el paso furtivo de la noche[7].

Leonardo registró la ciudad piedra a piedra, pero en Florencia se apagan demasiado pronto las huellas de una sombra que huye. Una sombra, porque la mujer real vivirá desde ahora sobre la tabla. Y él lo sabe. Empuña los pinceles y trabaja de madrugada.

Aún faltan meses para que Plinio destruya en una hora su obra maestra; Vasari no ha invocado el latir de una arteria en el pecho de la mujer, en un cuadro que, por otra parte, nunca vio; Marsilio Ficino no ha asegurado que “la belleza del cuerpo no consiste en su sombra material, sino en la luz y en la forma”; y está por nacer la Magdalena Doni de Rafael; cuando la claridad del veintinueve de septiembre de 1504 comienza a filtrarse por debajo de la puerta y, en medio de la habitación se inaugura, inconclusa y eterna, una sonrisa.

[1] La hipótesis fue, más que formulada, intuída por el académico Sarracino hace cinco años. Aquel día Viera cruzó hacia una mesa del fondo y se sentó a comer despacio de frente a nosotros. Había ingresado al instituto una semana antes y era la primera vez que la veíamos fuera de sus acostumbrados predios en el centro de documentación. McLowry y yo nos miramos con una complicidad instantánea y sonriente. Sarracino, en cambio, la sometió a un implacable bombardeo. Aun cuando en sus miradas el erotismo no aparecía ni como elemento traza (y quizás por ello) la sonrojada muchacha se decidió a buscar algo en el fondo del plato. Sarracino continuó, implacable, con el mismo tacto que habría empleado para tratar a una momia persa, y la expresión que el bacilo descubrió en el rostro de Koch. Viera ripostó con una mirada frontal y una sonrisa oblicua. “Exactamente. No puede ser de otro modo. ¿Se dan cuenta?”. Pero en ese momento era casi imposible descubrirlo, entre el pelo demasiado corto y el sayak demasiado largo. Sin esperar respuesta (que de todos modos no habría obtenido), abandonó el almuerzo intacto e hizo rumbo a la mesa donde Viera ya había traspuesto la leve frontera entre el asombro y el susto.

[2]Ya por entonces, ella había publicado una lenta monografía sobre esas imprecisiones (Mixtificación profesional, Ed. Prisma, La Habana) a partir de los códices y una reconsideración de las apuntadas por Lord Richie‑Calder (Leonardo and the Age of the Eye, McGraw Hill, New York).

(3) Al cabo, ellas alimentarían dos gruesos volúmenes, que hoy denominamos Códices de Anjou. A la muerte de Leonardo, esos cuadernos fueron adquiridos por un comerciante veneciano de apellido Martucci. En uno de sus frecuentes viajes al Oriente, los ofreció, en prueba de buena voluntad y para redimir ciertas rutas comeciales, al entonces Gran Visir del Imperio Otomano, Solimán Ibrahim Bajá. Se transmitieron, en la confortable compañía de tapices, pedrería y metales, durante tres generaciones. En 1616 fueron trasladados a Constantinopla con otros bienes, en concepto de pago al truculento Ahmed Rachid, acuchillado después por un lancero, durante la sublevación de los jenízaros. Ejecutado Osmán II en 1622, cuando apenas contaba dieciocho años, y restablecido en el trono Mustafá I, los manuscritos pasan a integrar de nuevo el patrimonio imperial hasta finales del siglo XVIII. Después de las derrotas infringidas al desfallecido imperio por Romanzov, y la paz de Kuchuk Kainarjí (21 de julio de 1774), el Zar toma posesión de los cuadernos. En 1809 aún permanecían en el Kremlim. Es en esa época que se procede a su marcado según el método Varnak. El rastro se pierde a raíz de la invasión napoleónica y el incendio de Moscú. Algunos sugieren su traslado a Esmolensco con los objetos saqueados por las tropas del coronel Bondois, siendo llevados a Occidente después de la guerra. Pero resulta inconcebible suponer a un ejército diezmado y famélico acarreando dos pesados volúmenes sin valor inmediato. De cualquier modo, lo cierto es que el rastreo ganma permite localizarlos, durante la primavera de 1861, en la minúscula tienda de un anticuario, Charles Levasseur, en el número 456 de la Rue d'Anjou, en París. Adquiridos inmediatamente, los códices son investigados por un grupo especial de nuestro departamento.

(4) Durante su traslado a Francia en 1516, invitado por Francisco I, se produce la pérdida de estos bocetos, sin que haya sido posible, hasta el momento, localizarlos.

(5) Si de algo Sarracino nunca tuvo dudas fue de sus ojos. A nosotros, en cambio, nos resultaron inescrutables en los primeros momentos. Todo se aclaró a medida que pasaban las semanas: Viera engordó, se dejó crecer el pelo y se sometió a un complejo de pruebas taxonómicas. El método convencional para el análisis volumétrico del cuadro no dio resultado. Se ensayó entonces la exposición de microrrelieves con emisores cuánticos, obteniéndose una maqueta con margen de error +‑0,005%. La coincidencia resultó, hasta para el académico, asombrosa. Después de esto, presentó el proyecto al consejo. Se aprobó el viaje de dos investigadores. Una indagación detallada y los materiales fotográficos presentados a su regreso, demostraron la imposibilidad de que las presuntas damas italianas hubiesen servido (ni siquiera lejanamente) de modelos. Fue entonces que el consejo decidió la ejecución total del proyecto. El entrenamiento duró dos años. Cinco semanas antes de la muerte de Sarracino, Vera salió a cumplir la misión más rara que este instituto haya encomendado jamás: sonreír.

(6) La insólita capacidad de Viera para la transmisión, no fue detectada hasta mucho tiempo después de iniciado el proyecto, que ya entonces había sido transferido a nuestra dirección. Interrumpir estas emisiones involuntarias resultó sumamente difícil, dadas las condiciones en que tenían lugar. Cuando se logró, ya una parte considerable de la información era irrecuperable.

(7) Desde su regreso, evitamos hablar del proyecto. El instituto me exoneró temporalmente para que pudiéramos venir juntos a este balneario de Faomé, en la costa oriental de Tahití. Las noches son tan diáfanas, el mar tan tibio y los atardeceres tan memorables como anuncian los prospectos turísticos; pero en el interior de nuestra cabaña, apenas intercambiamos comentarios intrascendentes y hacemos el amor convencional, feroz, de dos náufragos arrojados por el curso embravecido del tiempo en una misma orilla. No es fácil amar a una mujer cuyo rostro se extravió, irremisiblemente, a mil doscientos años de distancia.

DE LOS FORASTEROS:

El día de la ira

A Luis Felipe Bernaza

Creo recordar que alguna vez me llamé Hsun Ko, que fui decapitado por robar medio cesto de grano en el valle de Wei. No he vuelto a hallar, en parte alguna del mundo ni del tiempo, un ritual semejante para rebanar el cuello a un labrador. Hay muchas maneras de matar a un hombre, pero generalmente las dignidades de la muerte tienen una suerte de parentesco con las dignidades de la vida, como si la muerte fuera una condecoración o una medalla. He visto mariscales y príncipes ahorcados, muy marciales y circunspectos; he visto esclavos y fugitivos en posturas grotescas o pueriles, rescatando del polvo sus tripas una a una, momentos antes de comprender que vísceras y esperanzas son ya superfluas. Pero también he visto, porque no hay ley que no tenga su compensación o su desquite, hombres humildísimos cuyo lujo fue la muerte ─ sin un después para recordarla─, y sátrapas arrodillados, implorando clemencia en un charco de excrementos y miedo. Y quizás me acuerdo hoy de todo esto, porque la muerte tiene dos aceras, dos márgenes. Y yo, que viví siempre (y eso es para mí una larguísima palabra) en la orilla carcomida por la erosión y el oleaje, acabo de cruzar al otro lado. Los sueños de estos jóvenes me sirvieron de puente. La muerte no es sino alegoría, más tenebrosa o grata que cualquier otra (según los propósitos de cada quien y de la muerte).

Entre mi espalda y la corteza de este árbol se establece una complicidad, un diálogo en el idioma de la savia, que aprendí durante aquellos tiempos en que fui árbol. Mucho después que mi cabeza fuera expuesta quince días al escarnio público, a seis pies sobre el polvo de la plaza y a 4.5 millones de años‑luz bajo Alfa del Centauro. En las tardes, cuando las mujeres revolvían la sopa de mijo para sus maridos recién llegados de los campos, mi cabeza abría con cuidado los ojos para atisbar el crepúsculo allá en el fondo del valle. Son los únicos atardeceres que nunca he conseguido olvidar. Cierta vez tenía el sol tan dentro de los ojos, que no me percaté del niño deslumbrado al pie del poste, inventando el asombro. Pude cerrar los párpados, hacerle creer en las ilusiones ópticas apañadas por el sol que se apaga, pero preferí mirarlo, hacerle guiños, muecas para desmenuzar su miedo. Al día siguiente, le hablé con voz gangosa y dulce de decapitado. Fui inventando leyendas, consejas y refranes que él aprendió con la avidez de su memoria intacta. Después las contaba a sus padres, que le pegaban y se resistían a creer en una cabeza que inventa fábulas con voz y ojos de atardecer. Porque sólo creían en evidencias y eran incapaces de sospechar, como los niños, de las verdades demasiado evidentes. Mi cabeza fue sepultada en el sendero de Tsu‑Nan, a diez leguas del cuerpo, para que nunca se encontraran; y que así me pisaran todos los caminantes. A la mañana siguiente, el chico encontró el sitio exacto y se sentó a llorar la pérdida de su único amigo. Mucho más tarde supe que insubordinó a veinte mil campesinos contra los señores. Lo decapitaron por su pueblo, no por una cesta de grano roído. Mientras él crecía y hasta mucho después de su muerte, mi cuerpo y mi cabeza fueron salvando la distancia con infinita paciencia. A veces una corriente subterránea nos alejaba, un sismo nos ponía en vecindad inminente, para burlarse más tarde de nosotros (yo mi cabeza, yo mi cuerpo).

Supe de tesoros guarecidos, de minerales que esperarían aún durante siglos, intocados, y de animales fabulosos que abandonaron sus fósiles en el limo tibio de los mares y en una memoria del hombre que es anterior a la memoria. Peregrinación tan dilatada se me evade, y a veces la convoco, la llamo, trato de convencerla, pero no doy con ella en ese laberinto que guarda (o disimula) mis recuerdos.

Al cabo, mi cuerpo y yo nos encontramos en un valle asediado por piedras grises. Éramos un diminuto lago de fondo salino que no tardó en evaporarse sin acceder a la mirada de los hombres. Vagué entonces por los cielos de dos continentes: llovía aquí, ascendía de nuevo, cobrando cierta conciencia de nube que no me era demasiado ajena. Así fui río, laguna, pantano, poza, acequia, sin olvidar mi nombre, o mejor, mis nombres, o mejor aún, cualquier nombre. Porque el hombre es él y no sus nombres, aunque transite por apariencias de roca, de bambú o de paloma.

Aquel deambular de nube a río, siempre con sobresaltos de lluvia, terminó durante un chubasco en cierta isla del mar Egeo. La tierra, con la lengua acezante entre las fauces, bebió todo mi cuerpo, se relamió y me vertió en la fuente de un pueblito engarzado entre cuatro montañas. Rebosé el ánfora que una muchacha preñada transportó con cuidado hasta su casa. Así, meses después, nací con nuevo cuerpo, con una infancia más, acaso no muy distinta de las otras porque la he olvidado. De aquel tiempo recobré, hace tan sólo unos meses, la certeza de haber muerto joven. Hojeaba un libro de arte, en la biblioteca que fundó la dirección del Frente, cuando una ilustración me devolvió la estatuilla de madera que me fuera encomendada por los sacerdotes durante alguna cronología anterior a las cronologías. Mientras mi cuchilla iba desnudando la madera de su apariencia vegetal, para conferirle un empaque más humano (y más sospechoso también), la diosa de las serpientes se me fue convirtendo en cierta muchacha sitiada entonces por mis deseos. Porque las artes manuales son, en el fondo, artes del corazón. Sus pechos despiadados, su cuello prolongándose en una misma curva hasta las caderas, sus manos ofrecidas, su rostro huyéndose a bordo de los ojos: todo me denunciaba ante los sacerdotes, que consideraron mi fidelidad inconsciente a la muchacha, infidelidad consciente a los dioses. Sacrilegio acreedor de la muerte por hambre en los acantilados infranqueables de la costa oeste. Dispuse del tiempo necesario para comprender mi único sacrilegio: instalar en el rostro de la diosa unos ojos para ver siempre y lejos: ojos de amor, que ningún dios tendría. Los sacerdotes se habrían encargado de arrancárselos.

No sé por qué vericuetos de la historia, vine a despertar de ese letargo que provoca la infancia, en Keuylit‑oghlu‑yayla, entre Ilgin y Kowanna, en el suroeste de la meseta. A ese lugar asocio ciertas correrías con otros muchachos de mi edad, hasta el muro de piedra donde la imagen de un hombre permanecía en pie sobre otro, flanqueado por leones; todos sobrecogidos ante el sello real. Cobré conciencia exacta de aquel mundo, si no más cruel, de una crueldad más explícita que los anteriores, cuando fui reclutado, con la adolescencia pendiente, en el ejército que partía hacia el país de Absina. Desechado como guerrero, me encomendaron a los artesanos: ayudante para la reparación de armas. Nos encaminamos hacia el sur de Horms y de ahí a Damasco. Leones merodeaban en la noche alrededor del campamento, pero no se atrevían, porque los hititas eran los reyes del desierto, y cada quien sabe el lugar que le corresponde. Caíamos sobre los poblados como la ira de Dios: súbita e implacable. Vi cuando hicieron prisionero a De Quinza, transpuse en un año la distancia entre el Líbano y el Eufrates, y me agazapé en la retaguardia de Shubiluliuma cuando libró, en nombre de Hatti, la batalla contra Mitanni. Marchamos entonces hacia Alepo, nos dispusimos a saltar sobre Kinza. La noche antes del asalto, un grupo de guerreros gasgas atacó por sorpresa. Nuestros hombres combatieron desnudos, sin despertar. La guerra era hasta tal punto una función incondicionada, que aniquilaron a los asaltantes para recordarlo apenas, al día siguiente, como parte de un sueño. Yo me refugié en la carpa de los armeros, entre corazas, mazos de flechas y láminas romas de hierro sin muertos aún en la conciencia. Sentí pasos y un cuerpo que se deslizaba dentro de la tienda. Salí de mi escondite, presuponiendo a alguno de los maestros. Tropecé con un gasga aterrorizado por la matanza, por el tajo que le abría el brazo izquierdo del hombro al codo, y por sus diez o doce años de edad tatuados desde (y hasta) esa noche por el miedo. Le mostré un reducto al fondo, entre ruedas por reparar, y se ocultó como un animal, sin mirarme. Pero lo habían seguido. Dos guerreros se encargaron de sacarlo a lanzazos, apilándolo sobre los otros, que formaban una pequeña colina al sur del campamento.

Al día siguiente cercenaron mis brazos, taponeando con emplastos el muñón, para evitarme una muerte descansada. Echaron mis brazos, muertos de antemano, en un pozo cavado en la arena, y allí me enterraron hasta el cuello. Mi destino sería lento, poblado de espejismos y pesadillas de sed y sol. De ello me libraron los leones dos noches después.

Fui entonces migrando por los cuerpos de distintos animales: desde serpientes y salamandras hasta escorpiones y ratas del desierto. Vagarosa ocupación que me condujo a través de los arenales, siempre hacia el oeste.

Mi regreso a la condición (mejor sería decir a la apariencia) humana se consumó por la misma vía: el beduino nunca pensó que saciándose con una serpiente, se estaba convirtiendo en mí.

La incertidumbre enmascara los recuerdos de ese tiempo en que fui circunciso y esclavo en Egipto, desposeído de toda identidad, salvo la de haber nacido en Ur Kasdim (nunca supe por qué), de la que también fui gradualmente enajenado, porque los esclavos no nacen en ninguna parte. El acarreo de bloques sobre rodillos y, a veces, sobre esclavos y siempre sobre nuestra imaginación. Dieciséis, veinte horas de trabajo. Higos secos, azotes, untos de aceite rancio.

La estampa más precisa de aquella vida me llega, tamizada, desde algún pliegue del tiempo (la pieza suelta del rompecabezas); cuando cerca de Siguem aparecieron en mi tienda los hombres de Leví. Me aprestaba para la hospitalidad ritual cuando ellos acometieron con sus espadas. Una ira inédita, una ira que no había vuelto a sentir hasta hoy, echó mano a la daga. En ese momento, la tienda, los objetos, los hombres estallaron en sus verdaderos colores y yo, que no sospechaba una realidad emancipada de la cárcel blanca y negra en que mi miedo la había encerrado, tuve un deslumbramiento. Los hebreos sablearon una figura inmóvil de sorpresa, pero entonces nada era más importante para mí que aquella visión. Ni la muerte. De los colores clareados por la agonía fue emergiendo la imagen de aquel circunciso que fui, (asesinado ahora por circuncisos), arrojado a la intemperie por los capataces, para que el sol y las hienas se discutieran su piel grisácea. Desde entonces sé que se pueden sufrir dos muertes a la vez y que no hay una igual a otra. La de hoy será distinta, puede que definitiva. Lo sospecho. Como si el instinto de la inmortalidad amainara. Juancho y Miguelito no saben que las heridas no duelen, que la muerte no duele. La vida es lo único que duele. Y no siempre. Hubo un tiempo en que no dolía. Fue en una aldea de Samnio, en Liguria. Yo era niño y feliz, o todo lo feliz que puede ser un niño. La conciencia de mi pasado no era sino presentimiento al revés que se escurría dentro de algunos sueños o me miraba desde el espejo de la laguna, mientras esperaba sonsacar alguna trucha con mi cebo de lombrices. Aquello me divertía. Era como el cine veintidós siglos antes de Lumiére y Charles Chaplin. Fui uno de los primeros en ver las legiones. Había trepado al Monte Rosa, todo de piedras opacas, pero así son los nombres —cuestión de matices que yo no percibía hasta hoy—. Ellos atravesaban el valle: todos a un tiempo: campo sembrado de picas centelleantes que hubiera decidido marchar hacia mi casa. Corrí a su encuentro atravesando la aldea, pero no me dejaron continuar cuando conté lo que había visto. Sin armas para la defensa ni plazos para la huida, el tiempo se adensó hasta tragar vidas completas: hombres que envejecieron y se encorvaron; muchachas que alcanzaron sus primeras sangres; niños que mudaron los dientes. La legión apareció arrastrando un largo camino de cosechas incendiadas y viñedos tonsurados. Cuando comenzó el saqueo, me acerqué para mirar los hombres y las armas. Uno de ellos me devolvió a mis padres ensartado en la espada. Puede que esa vida pendiente continuara en una aldea de Flandes, donde fui labrador mientras tomaban las Galias, desaparecía el Estado visigodo y Roma se apagaba en un estertor de saturnales. Treinta años cultivé mis campos sin excesivos sobresaltos para aquellos tiempos, y me morí de viejo a los cuarenta, el mismo día que Clodoveo, en el 511. No sé si fue antes o después que asistí en Limoges a una rara competencia: cierto caballero sembró monedas de plata en uno de sus campos; otro, hizo quemar vivos treinta de sus mejores caballos. Al final, como nadie pudo dirimir la porfía, estuvieron a punto de esclarecer los resultados por las armas. Una resaca de hambre y peste asolaba entonces Europa. Mientras los señores discutían, varios siervos comenzamos a cortar pedazos carbonizados de caballo. Ya la discusión había alcanzado el puño de las espadas, cuando nos descubrieron. Nuestra insolencia de aprovechar aquella carne, merecía castigo. Fuimos ahorcados en los cedros del coto. Al pie de nuestros cadáveres, los señores hicieron las paces y sellaron alianzas para siempre. Y no recuerdo si fue antes o después, porque el curso de alguna entre aquellas muertes, desembocó en un período de diseminación, en que mi cuerpo alimentó la tierra y fue trigo, y cebada, y mieses por recoger, y sangre y huesos de muchos hombres que se sucedieron recibiéndome y segregándome; hasta que logré reunirme en uno solo, perpetuarme e ir siendo, sucesivamente, yo, mi hijo, mi nieto, juglar, siervo, artesano, monje, porquerizo y esclavo otra vez, en Atenas. Irene había horadado los ojos de Constantino en agosto del 797 y se ataviaba con trajes de basileus en los dípticos consulares; se hacía conducir en un carro tirado por cuatro caballos blancos, las bridas sostenidas por cuatro patricios (blancos) investidos de las más altas dignidades. Los esclavos de la Hélade trabajamos a favor de los hijos de Constantino, deportados en Atenas. Irene impartió órdenes rigurosas a los soldados de Bizancio: cientos de esclavos fuimos cegados. Muchos arrimamos nuestro incierto destino a la sombra del agradecimiento. Pero ya no éramos servibles, sino despojos de una esperanza frustrada. Fuimos arrojados por los herederos a un mundo donde los videntes raras veces sobrevivían a la adolescencia.El hambre y la peste disputaron por nuestros destinos, pero al final se los repartieron equitativamente e hicieron las paces, como los señores de Limoges. En tiempos de ovejas, los lobos no disputan.

Varias veces fui instrumento de premeditaciones ajenas. En 1212, me uní a la procesión que venía tras la huella de Esteban desde junio y desde Cloyes, cerca de Vendme. La conciencia explícita nos empujaba hacia el rey, para ponernos al servicio de Dios. La conciencia implícita nos empujaba a huir de nuestros padres y pueblos, conminados por el hambre. Llegamos en número de treinta mil a Marsella. Los pescadores, asustados, vieron descender aquella plaga de niños, como una pesadilla, por el valle del Ródano. Embarcamos en siete grandes bajeles, para que los historiadores tuvieran su Cruzada de los Niños, materia curiosa para investigaciones y asombros de sobremesa. Íbamos buscando a Dios, es cierto. Ya habíamos perdido toda esperanza en los hombres. A los dos días de navegación, no nos sorprendió una tempestad. La aguardábamos. Nuestra nave se estrelló contra Reclus, un peñón discriminado por la Isla de San Pedro, un colmillo del océano cariado de naufragios. Entonces comprendimos, con esa lucidez de los ahogados, que Dios tampoco nos daría de comer. Que ante la disyuntiva, se había librado de nosotros. Algunos cadáveres fueron arrojados a la costa por el océano hastiado. Así Gregorio IX podría edificar la iglesia de los Santos Inocentes, sobre un cimiento de huesos a medio crecer.

Mi cuerpo fue pasto de los peces, que a su vez fueron pasto de otros peces. Ya a los peces con conciencia de peces durar les era difícil. Más aún a los peces que fui, embargados por mi conciencia de hombre. Muchas permutas de devorador a devorado me condujeron del Mediterráneo al Atlántico sur. Asistí a los desechos del Amazonas: vasto comedero que se adentra tres mil kilómetros en el mar. Fui bordeando la costa hasta sumirme en la intimidad del Caribe. Regresé al sur a bordo de especies oscuras y grasientas. Remonté la costa oeste del continente, porque la Cruz del Sur me empavorecía. Era como si Dios me estuviera buscando para castigar mi antihumana obstinación de ser yo mismo, al margen de los disfraces que la naturaleza tuviera a bien endilgarme.

Me capturaron frente a la costa de Chala. Sólo el Inca era dueño de las redes de chasquis, en cuyas canastas fui conducido a la mesa del señor; aderezado con valiosos condimentos, horneado, apetecible. Pero el Hijo del Sol me echó a un lado, aun sin sospechar que estuvo a punto de ser yo.

Los sirvientes dieron cuenta de mí. Perseveré en una casta de lacayos, ayudantes, peones y funcionarios menores. No creo haber sido chasqui; aunque quizás toda mi vida no sea sino un oficio de chasqui, en que mis muchos cuerpos han servido de mensajeros para transmitir mi conciencia. Lo que nunca me fue revelado, hasta hoy, era el nombre del destinatario. Ahora sé que eran Juancho, Miguelito, mis nietos, sus amigos. No siempre los mensajes tienen que disfrazarse de mensajes.

Recuerdo cuando las crecidas arrancaron el puente colgante de Huacachaca, sobre el Apurimac, en la aldea de Cajas. Los ancianos hablaban con cierta nostalgia de los tiempos anteriores a los capaccunas, cuando no rendían tributos al Sol, porque el Sol éramos nosotros. Pero aquello parecía una leyenda, o una nostalgia peligrosa. El pachaca Curaca, al compás de los tiempos, me obligó a participar en la reparación del puente. Tuvimos que abandonar las siembras para trenzar cabuyas hasta el grueso de un hombre. Preparados los cables, nos repartimos en dos grupos a ambas márgenes. Debíamos empezar por la armazón. Bien tensa ya la primera cabuya, los de la otra ribera la dejaron escapar. Al caer me arrastró, junto a otros dos, hasta el fondo del río. Curaca envió un grupo de hombres al rescate del cable, mientras nuestros cuerpos se perdían de vista entre remolinos y hervores de crecida.

Faltaban veinte lustros para que los incas creyeran en el regreso de Viracocha, el dios blanco. Y era la muerte blanca que venía desde las armerías de Toledo, en manos de Pizarro. Nunca lo ví. Estaba demasiado lejos en ese entonces. Pero sí a Cortés, y más aún a Pedro de Alvarado, cuando rogó a Monctezuma que todos los señores, sus vasallos, hicieran un mitote como ellos sabían, para celebrar la fiesta de Toxcatl. Los señores acudieron desarmados y con sus mejores trajes, que era un lujo mirarlos. Yo tañía los atabales. Los españoles se fueron repartiendo entre los bailarines, según un azar rigurosamente planeado; de cuatro en cuatro, cegaron los accesos. Mis atabales gloriaban a Huichilobos y Tezcatepuca, cuando de pronto enmudecieron. Ya no tenía brazos con qué tocar. Me asombró la recurrencia. Pero ahora no había sentido compasión por ningún enemigo. Sin tiempo para salir de mi asombro, el mismo hombre me cercenó la cabeza, que fue rodando hasta el centro del salón. Desde el piso mi cabeza vio a los señores corriendo de un lado a otro, decapitados o enredándose los pies con sus intestinos. Al final, fuimos arrojados a los campos. Ya había cundido el rumor entre la fauna: los viejos tiempos terminaron, decían. Fieras desconocidas asolan el mundo desde la costa al sol. Y se desbandaban. Yo me apresuré a huir, pumas abajo, mientras en la meseta de aquel país condenado estallaba la rebelión tardía de Tenochtitlán.

Más de un siglo fui molécula de agua, sales disueltas: mi vasto cuerpo ocupaba decenas de kilómetros, deambulaba según el ritmo de las mareas y los avatares de las corrientes. Evitaba las rutas de los hombres. Temía regresar a una condición sin esperanzas. Prefería el anonimato de ser mar, guarecer de azul mi vulnerable transparencia. Gustaba descender con las aguas frías a los fondos de naufragios, porque era el único sitio donde los hombres no me parecían peligrosos. Pero allí tuve la premonición de que yo también sería náufrago. Náufrago quería decir hombre. Supe que algún día de abril de 1721, el bergantín “Victory” sería sorprendido por una tormenta frente a Nueva Guinea, que mi cadáver alimentaría una semilla y que entonces sería árbol, y que la selva me protegería de los acechos, de las humillaciones y del hambre. Pero antes viví en una aldea de las colinas Oban, en las estribaciones del Níger. Por poco tiempo; el suficiente para que el abuelo me contara las historias de cómo el sol y la luna subieron al cielo, la del cazador Atikawt, y la historia de la calabaza. Pronto vinieron los iyó desde Undo y nos encadenaron en largas ristras, que a veces arrastraban uno o dos días a alguien que ya había muerto. Bajamos por las márgenes del río Kwa. En Atakpa fuimos cambiados por telas de algodón, quizás tejidas en las factorías de Manchester por mis lejanos descendientes de alguna vida anterior.

La mitad de mi aldea fue dispersada por los fondos del océano Atlántico. El resto, vendido en el mercado de San Cristóbal de La Habana.

En el hato Pedregales trabajé como esclavo doméstico de los Mendoza, hasta que un rejuego de la suerte me condujo a los cañaverales. La violencia del cambio me dio ánimos para escapar: serpenteando fincas y pantanos, ocultándome de día en las casimbas y huyendo de noche a través de las estrellas y el miedo, hasta la finca Las Mercedes, donde me refugié cosa de un año; aunque Cáceres ya había dicho, contradiciendo la “usansa de la tierra”, que un esclavo por más de un día en cualquier finca, sería considerado fugitivo. Don Esteban tenía sus leyes, que diferían bastante de los edictos oficiales, y me recordaba un poco por el andar y sus perderse de ojos en el horizonte, a aquel Esteban cuyos huesos deberían errar ahora por el fondo del Mediterráneo. Pero yo temía. Días antes vinieron los rancheadores de Sabana Grande y vi cebarse a los perros en Jacinto. Por eso la próxima vez que acompañé a Don Esteban hasta Caleta Jaramillo, al sur de Guasimal, llevé envueltas en un trapo las pocas monedas que había conseguido reunir. Concluído el negocio de pieles con el bergantín “Rebeca”, de Robert Jenkins, me acerqué al contramaestre y le ofrecí mi dinero a cambio de un espacio para llegar a Europa. Guardó el envoltorio sin mirarlo y me embarcó de contrabando con el resto de la carga. Días antes del arribo a Kingston, Jenkins me hizo subir, me revisó con cuidado y discutió fuerte con el contramaestre en un inglés borrrascoso que yo entonces no entendía, pero que entendí cuando me vendieron en el puerto a otros ingleses: los oficiales del “Victory”, en ruta comercial hacia la India. Cuando leí el nombre en la proa, supe cuál sería su destino y el mío, al margen de nuestro tránsito fugaz por Buenos Aires y Valparaíso. Por eso, aun bajo las peores circunstancias, conservé siempre una sonrisa que me valió muchas burlas, y a ellos, muchos muertos.

El 14 de abril, mientras el jefe de un guardacostas español mutilaba a Robert Jenkins, dando lugar a la “Guerra de la oreja de Jenkins”, desatada por los adversarios de Walpole en la Cámara de los Comunes, el “Victory” pasaba a engrosar las abultadas relaciones de naufragios del siglo XVIII. Y yo consumé mi destino de árbol.

Al principio temía a los hervíboros, a las plagas, al salitre, a los diluvios de primavera, al viento. Después fui cobrando cuerpo y madera, corteza y confianza en mí mismo.

Ya era uno de los robles más corpulentos de Nueva Guinea cuando me derribaron. Despojado del que era mi orgullo, huí de las hachas vasos arriba (lo que hasta entonces fuera arriba). Acosado, terminé en el taller de un artesano, que me convirtió en máscara funeraria tatanua, de mandíbula prominente y ojos astutos.

En 1825, Herr Friedrich Von Ranke, de paso por algunas islas en su condición de agente de la Compañía Comercial de Hamburgo, etnólogo de la Sociedad Imperial de Estudios Extranjeros, y testaferro político de la Confederación Germánica, me adquirió para su colección de forasterías. En el oficio de objeto, el peor de cuantos he soportado, permanecí más de veinte años en la mansión de Munich, conservando mi idiosincrasia, a pesar de la promiscuidad con estatuas africanas de ácana, supuestas reliquias católicas, huesos apelmazados en las catacumbas de París y códices mayas. Mi identidad humana ya estaba siendo transgredida, contaminada por un cierto espíritu objetuario, cuando un incendio desperdigó por todo el sur de Alemania y Francia las cenizas de bienes hurtados a tres continentes, a veinticinco siglos, a vidas sucesivas apiladas, invertidas, si no en la materia de los objetos, sí en su significado.

El amor humano sin subterfugios sólo vine a experimentarlo en un tiempo difícil de colocar en la Historia. Porque las ficciones se deslizan por una dialéctica sin baches, cronológica. No así la realidad: despeinada, inconexa, empedrada de olvido. Ocurrió siendo un mísero cudra de Dhamiari. Me enamoré de una muchacha vaicyas, de los dvijas que pueden nacer dos veces. El sistema de castas me atribuía tan sólo una vida. Quién sabe cuál de mis tantas. Y mi sangre era impura. Y mi piel intocable. Sus hermanos nos sorprendieron cierta noche bajo el follaje de la luna, en la ribera occidental del Mahanadi. Mi cuerpo, mutilado a cuchilladas, fue arrojado al río. El de ella, mutilado a desprecio, fue arrojado a los caminos. Ella envidió mi suerte de estar muerto y yo envidié su suerte: una memoria efímera.

Pero aquella vez, cuando fui ceniza en el viento, también alcancé otra especie de amor: aboné un árbol cerca de Beancon, y el árbol se pobló de columpios, de niños, de corazones tallados a cuchilla, de citas clandestinas entre enamorados, entre conspiradores.

Usé mis frutos para reasumir un cuerpo de campesino joven, deslumbrado cuando emigró en busca del mundo y descubrió París. Allí me sorprendieron los turbulentos setenta, trabajando como auxiliar de linotipista en un taller de la calle Lefevre. Eran los tiempos de la ciudad sitiada, cuando Favre, Simon, cuando Luis Julio Trocho. Mi amigo Jean Valjean fue elegido oficial y me invitó a ingresar en la Guardia Nacional, pero tuve miedo de inmiscuirme en asuntos de política que no habría entendido. El bonapartista Vinoy estaba al frente del ejército de París; Auvelle de Paladines, de la Guardia Nacional. Thiers intentó el 18 de mayo quitar los cañones a la Guardia, para firmar su paz con Bismark, que no era la paz de los franceses. El dos de abril, las tropas de Versalles habían atacado Courbevoie y se produjeron las matanzas de Bellevie. El 21 de mayo cayeron sobre París. Ví al pintor Coubert, al zapatero Serailler venido desde Londres, al húngaro Frankel, a Elizabeth Dimitrieff, la rusa, y a los polacos Wroblewski y Dombrowski, el mejor estratega, inhumado en la historia al frente de su barricada, en la calle Myrrha, el 23 de mayo. El príncipe de Sajonia rodeó París. Los fé dé rés que huían, eran detenidos y entregados a las tropas de Versalles, para ser fusilados en el sitio. Algunos prusianos, espantados, soltaban a sus prisioneros. Treinta mil muertos en ocho días. Más que todos los alemanes en toda la guerra. Yo tuve suerte: fui uno de los cincuenta mil detenidos, a pesar de que no había participado abiertamente en la Comuna. Fuimos deportados a América en pontones. Durante un mes disimulé mis fiebres. Los enfermos eran lanzados por la borda. Segunda vez que me conducían a América.

Conquistadores y emigrantes, esclavos y deportados, fugitivos y aventureros: todos hemos venido a dar en este continente como verdugos o víctimas.

Aquí me transmití por generaciones, busqué sitios propicios para sembrar frijoles y maíz, para sembrar mis próximas vidas y que se deslizaran como siempre, entre las riberas de la muerte, pegadas a la orilla carcomida por la erosión y el oleaje. Aquí tuve hijos, nietos, los mejores que recuerdo en un siempre tan siempre. Tuve hasta ayer, que me los mataron los contra en el alto de Jícaro.

Miguelito vino con los otros del BLIN. Habíamos de irnos, explicó. Se esperaba una incursión de las grandes en esta dirección. Y yo recogía ya mis pocos bártulos, cuando se me acercó: “Oigame, viejo”, y ahí dijo lo de los muchachos. Entonces me vino la ira, la misma ira de aquella vez en mi tienda de Palestina. Y el monte todo cobró sus colores. Y los pájaros fueron azules y rojos y amarillos, y los árboles dejaron de tener troncos negruzcos y follaje gris. Y todo en el monte fue verde. Y no quise perder esos colores como había perdido a mis nietos, a los dos juntos, que si me hubieran dejado tan sólo uno. Como perdí a Jean, a mi amigo de Wei, a mi Kantama a orillas del Mahanadi, y tantas cosas que los recuerdos han tenido la bondad de esconder, porque si no ya fuera loco o muerto de recuerdos. Entonces le bajé despacio del hombro el hierro de matar. “Explícame cómo se maneja este trasto. Me voy al cachimbeo con ustedes”. Y Miguelito no supo qué decir, porque hay palabras para convencer a un hombre, pero ninguna sirve para desconvencer a un viejo que no quiere perder los colores del mundo junto con los nietos. Y mientras esperábamos en la quebrada, les hice mil historias increíbles que fueron ciertas. Dudaron. Pensaban igual que los otros del pueblo: “Mire que usted inventa cosas, Don Serafín; eso es que lee mucho”. Las creen ficciones. Hay verdades que desbordan nuestra tímida credulidad humana. Ignoran que algunas ficciones parecen más reales que la realidad, porque la realidad tiene más imaginación que los hombres. “Y como sabe usted palabras”, me decían los muchachos. Claro, cuatro mil años aprendiendo palabras son demasiados años, demasiadas palabras. Pero todas juntas no me sirvieron para ver el mundo de esos colores que tiene ahora, o que ha tenido siempre y nunca para mis ojos neblinosos de miedo. Y demasiadas palabras también hacen daño, les dije; más valen pocas y bien usadas, que andarse perdiendo en un laberinto de palabras para buscar la única, la exacta, y que al final te hayas demorado tanto, que no la necesites.

Ahí empezó la balacera. Y mientras más perdía yo los residuos del miedo, más abrillantado se volvía el mundo. Me entretuve mirando un chorlito dorado, y recordé aquel otro que se posó en la milpa donde cultivé maíz hace medio milenio o cosa así, y yo pensé lo feo el pajarito ese, pero ahora me deslumbró con el oro viejo de su plumas. Quedé suspendido de su aleteo. Fue entonces cuando me dieron, aquí, en la vecindad del corazón. Después que todo terminó, dejamos (DEJAMOS, y lo pienso en mayúsculas) muertos y huidos a los matarifes de mis nietos, Miguelito y Juancho me recostaron a este árbol, en lo que viene el médico. Aunque ellos lo saben: para qué, si ya me estoy muriendo solo. No necesito ayuda, porque morirse es lo más fácil. Para vivir sí que hace falta ayuda. Y ellos piensan que me estoy muriendo para siempre. Pero yo sé que esta vez sí me estoy muriendo para siempre, porque ya vi lo que me faltaba por ver, que eso me tenía detenido en una vida trashumante y entrecortada. Ahora me deslumbra el color rojísimo de mi sangre. Y ellos se asombran de que un viejo tan viejo (y eso sin saber lo tan viejo que puede ser este viejo) venga a deslumbrarse con un líquido tan habitual en estos tiempos. Un adelanto de todo lo mío que la Tierra va a recibir, por fin, después de tantísimos siglos y tantísima paciencia; que ninguna mujer espera a un hombre sin urgencias; y soy yo quien se urge de prórrogas y dilaciones.

Ahora que llevo dentro todos los colores del mundo, entiérrenme sin ruido ni letreros al pie del mango grande de la escuela.

Y guarden el secreto.